目次:

- 12月下旬「回向せしめたまへり」

- 12月上旬「ざっくり領解文」

- 11月下旬「幸せも不幸せも」

- 11月上旬「子の憶い 母の憶い」

- 10月下旬「知らずに使っています」

- 10月上旬「新しい領解文に思うこと(その一) 」

- 9月下旬「ひとつながり」

- 9月上旬「生放送のお念仏」

- 8月下旬「流されない橋」

- 8月上旬「一番喜ぶお供え」

- 7月下旬「七夕の願いごと」

- 7月上旬「短命の身」

- 6月下旬「光顔となれる身」

- 6月上旬「命日の意味」

- 5月下旬「525年の節目」

- 5月上旬「京都にて」

- 4月下旬「生けるということ」

- 4月上旬「ウサギと海」

- 3月下旬「3つの「生かされて」」

- 3月上旬「新しいものと古いもの」

- 2月下旬「待っている世界」

- 2月上旬「本当の親」

- 1月下旬「蓮も牡丹も菊も」

- 1月上旬「貴き風景」

回向せしめたまへり

【生演奏】

今月上旬、幼稚園のホールにて、

石井啓一郎・啓子夫妻によるヴァイオリンとピアノのコンサートがありました。

「浜辺の歌」、「ツィゴイネルワイゼン」、

「カナリヤ」(ポリアキン)、フレンケリ作曲・ガムザートフ作詞のウクライナ名歌「鶴」、

園児が歌った「さんぽ」と、楽しい演目でした。

演奏会後の歓談の際、

「実は、始まる前は『このホール響かないな』とあせったんです。

でも園児さんや保護者さんたちが入ると響きだして良かった。

響くか響かないか、それによって音楽は全然変わります。

建物は生き物。

どんなに計算しても作ってみないと分からない。」

あの音にこだわったサントリーホールも、完成後、

しばらくシャンデリアの位置を変えたり苦心したとか。

「今はテレビやネットで音楽はいくらでも聴けますが、やはり生演奏は違いますね。」

「それは空気だと思います。

テレビやネットでは、その場の空気を味わえません。

音色もさることながら、その空間と空気をみんなで共有している所に、

特別なものがあると思う。」

生演奏は、演者の実力もさることながら、

聴衆と一緒になって音楽を作り上げる魅力がある事をお話くださいました。

聞きながら、「お寺の法座も同じだな」と。

昨今ネットで法話を聞くことができますが、

やはり実際にみんなで集まって法話を聞く、

一緒に法座を作り上げることで、

素晴らしい浄土真宗という作品ができあがります。

お寺の本堂も生き物です。

生きた人が入ることで、法話がいよいよ響きます。

お慈悲充満の空気をみんなで吸い込みたいものです。

【第18番変奏】

今年生誕150年だったロシア出身ラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」は、

ヴァイオリニストであるパガニーニが作った主題の旋律を、

ラフマニノフが自由に変奏したピアノ協奏曲です。

「パガニーニの主題」とは、彼が作曲したカプリース(奇想曲)の第24番の事です。

「ラッララドシラミ↑」

パガニーニ自身も超絶技巧をおりこんで12回変奏(ヴァリエーション)しています。

この原曲をリストやブラームスも好んで変奏しました。

リストは「パガニーニによる大練習曲」の第6番にこの主題を用いました。

ブラームスは「パガニーニの主題による変奏曲」を作曲しました。

特に第2巻になると、主題はどんどんくずれてゆき、

ブラームスの創作箇所が増えます。

(これを「性格的変奏」というそうです。)

そしてラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」。

ブラームス同様、独自のアイデアによる変奏です。

その18番のメロディーが有名なあの美しい旋律「ラ♭ファソ♭ラ♭レ♭↓~♪」。

これはパガニーニ主題の「(ラッ)ラドシラミ↑」という音の進行を逆にして、

「ラファソラレ↓」となったものを明るい響きにしたものです。

誰も見つけられなかった旋律。

それを自由にひきのばしていった感動的な「ザ・ラフマニノフ」が、

この第18番変奏なのです

(参考 2023年5月6日放送・NHKラジオ「鍵盤のつばさ」の加藤昌則氏の解説)。

【第18願観】

今年生誕850年の親鸞聖人。

その主著は『顕浄土真実教行証文類』は、

『仏説無量寿経』の中心である第18願をダイナミックに解釈しました。

「設我得仏.十方衆生.至心信楽.欲生我国.乃至十念.

若不生者.不取正覚.唯除五逆.誹謗正法.」

(読み下し文:

たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽して、

わが国に生ぜんと欲ひて、乃至十念せん。

もし生ぜずば、正覚を取らじ。

ただ五逆と誹謗正法とをば除く。)

(現代語訳:

わたしが仏になるとき、すべての人々が心から信じて、

わたしの国に生まれたいと願い、

わずか十回でも念仏して、

もし生まれることがないようなら、

わたしは決してさとりを開きません。

ただし、五逆の罪を犯したり、仏の教えを謗るものだけは除かれます。)

この念仏往生の願を、

古来多くの学僧が解釈してきました。

善導大師は特に独創的でした。

(よろしければ参考までにご覧下さい。)

そんな中、親鸞聖人はどう見られたか。

それは第18願成就文の「読み下し」からうかがえます。

諸有衆生.聞其名号.信心歓喜.乃至一念.

至心迴向.願生彼国.即得往生.住不退転.

唯除五逆.誹謗正法.

普通は、

「あらゆる衆生、その名号を聞きて、信心歓喜せんこと、乃至一念せん。

至心に回向して、かの国に生ぜんと願ぜば、すなはち往生を得、不退転に住せん。

ただ五逆と誹謗正法とをば除く」

と読みます。

しかし親鸞聖人は、

蛍光部分を「至心に回向せしめたまへり」とされました。

すなわち、

衆生の側の話から、

如来の側の話にひっくり返しました。

衆生が心を高めて、その功徳をふりむける(回向する)のではなく、

如来が今まさに真実の功徳をふりむけていて、

その事を疑いなく受け入れる一つで衆生は往生が決まるのです。

どのような者も救わずにはおれないという

阿弥陀仏の願心をくみとられた解釈でした。

この仏さまは、

単に「誰もが行きやすい浄土を建立したい」ではなく、

「もれなく浄土に連れて行く」と活動されています。

それが「乃至十念」ともある「念仏」、

南無阿弥陀仏という名号の徳です。

誰も明示できなかった如来の活動を、

「至心に回向せしめたまへり」とあらわし、

そんな如来の大悲の活動をあまたの聖典を引用して証明したのが

親鸞聖人の第18願観なのです。

お念仏は、

如来さまの生演奏です。

私と共に空間を共有されている仏さまがおられます。

その響きを、各々、大切にしたいものです。

(おわり) ※冒頭へ

ざっくり領解文

【順番をかえて】

お取り越し(親鸞聖人の御命日法要)が忙しい毎日です。

ただ例年と異なり、今年はいつもと少しパターンを変えています。

「御当家のお取り越しのおつとめを始めます。

『正信偈』のおつとめですが、

この度は順番をかえて『領解文』から読みます。

今年「新しい領解文」というのがでました。

そこであらためて本来の領解文をきちんと読みたいと思います。

領解文は文字通り「領解の文」で、

「私はこのように仏さまのみ教えを了解、承知しております」といった意味です。

ポイントをいくつか申しますと、

『もろもろの雑行雑修自力のこころをふりすてて~』。

ここでの自力は悪い意味で、

「死んだらみんな救われるのだ」とか、

「善い行いをしたらきっとご利益がある」とか、

自分勝手におこす思い、

それは脇に置いておきます。

浄土真宗は他力の教えです。

阿弥陀さまのお慈悲の話、仰せを聞きます。

すると『われらが今度の一大事の後生』、

条件そろえば、いつでも死に行く私の大問題に対して、

仏さまははるか昔からその事を案じ、本願を成就し、『必ず浄土へ生ましめん』と仰せでした。

「阿弥陀さまが摂取不捨(決して離さない)と仰せなのは私のため」と聞きひらき、

すでに安堵した心、そのまま阿弥陀さまにおまかせした心、

それを信心といいます。

よって『この上の称名はご恩報謝』と。

合掌して念仏申すのは、「わが願いをかなえたまえ」ではなく、

「ありがとうございます」のお礼です。

『この御ことわり聴聞申しわけ候ふこと』からが師徳といわれます。

阿弥陀さまのお育てだけではなく、

『ご開山』、親鸞聖人を始め、亡き方々もそうでしょう、多くのご縁のおかげで私は信心をたまわりました。

『善知識』とは「善き師」「私に仏縁を結んでくださった方」「共に仏道を歩む仲間」といった意味です。

反対に、「人生二度とないんだから、お寺に参って聴聞するなんてもったいない。

一緒に○○へ遊びにいこうじゃないか」と誘ってくる人を「悪知識」と言います。

お気をつけください。

最後に『さだめおかせられる御おきて~』の一文。

このお念仏の道をぶれずに、

様々なご恩報謝の工夫をしても良いでしょう、

一日々々を大切にお念仏と共に歩みます。

ではお勤めを始めたいと思います。」

大変大雑把ですが(出発点も異るかもしれませんが)、5分話して、おつとめする今年の「お取り越し」です。

【来年も】

「新しい領解文」の混乱はまだまだ続くと思われます。

けれどもおかげさまで、

「領解文とは何か」がとても説明しやすくなりました。

説明しながら、私自身、いろいろと想像します。

何故、領解文はできたのか。

「質問があります。」

「どうぞ。」

「親鸞聖人は29歳の時、法然聖人という善知識に遇い、他力の教えに出遇い、

その事を『雑行を捨てて本願に帰す』と言われたとか。

それってどういう事なのですか?」

「そうですね、私はこういただいています。

『もろもろの雑行雑修、自力の心をふりすてて、

一心に阿弥陀如来、われらが今度の一大事の後生、

御たすけそうらえとたのみもうしてそうろう(おまかせいたします)』……」

「なるほど。ありがとうございます。

是非、それを仲間と共有したいのですが。」

「では文章にしましょうか……」

「雑行」とは自力のはからい。

「本願に帰す」とは、弥陀の仰せを聞き、疑いが絶え、ご恩報謝のお念仏を申すこと……。

親鸞聖人の一大決意の言葉を、

大切にいただいた人々の間から、領解文は誕生したのではないか、

そう想像します、知りませんが。

また『領解文』には、

「一大事の後生」「ご恩報謝」「聴聞」「ご開山」「善知識」……

日常には出てきませんが、

浄土真宗で忘れてはならない大切な言葉が実にたくさんでてきます。

来年は一段と積極的に「領解文」についてお話できればと思います。

(おわり) ※冒頭へ

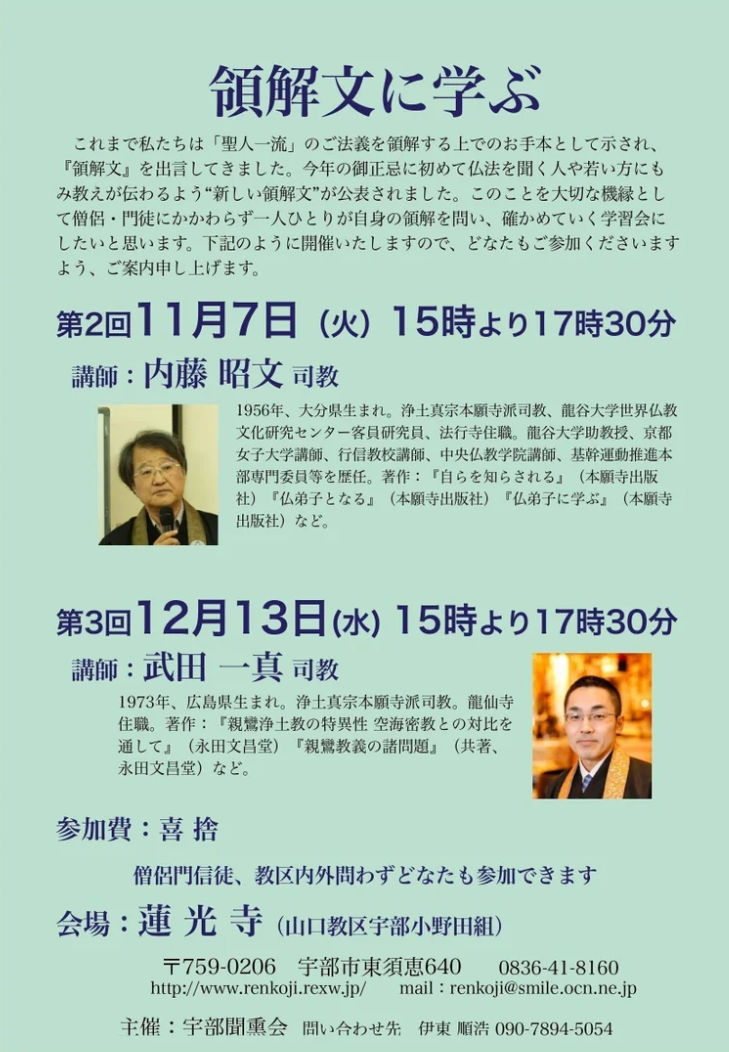

※お知らせ:宇部小野田組で「領解文に学ぶ」が開かれます。

武田一真和上のご講義、必見です!

幸せも不幸せも

【珈琲の味】

ある休日の朝食の時、小学生の娘が私にたずねてきました。

「珈琲って甘いの?」

「いや、苦いよ。」

「なんで、苦いのに飲むの?」

「美味しいからだよ。」

「なんで、苦いのが美味しいの?」

「大人になると甘味だけでなく、

苦味や辛味の中にある旨味が分かってくるのかな。」

もしかしたら単に感覚がマヒしているのかもしれませんが、

大人になると、苦いばかり、辛いばかりでない、その深みの味が分かってきます。

人生も甘い幸せばかりでなく、

苦い思い出、辛い経験を味わっていきます。

けれども、そんな苦味や渋味の中に、

甘さだけでは決して味わえない深み、

仏さまの精錬なる教え、阿弥陀さまの広大なる慈悲という旨味がかくれています。

そのことを知るのが仏道、

仏の教えを聞くという事かもしれません。

仏法という料理にであった時、

人生の様々な味わいの旨味を知ります。

【合掌】

浄土真宗本願寺派の保育連盟の機関誌「まことの保育」。

その2023年11月号冒頭の「今月のことば」に、小池秀章(こいけひであき)先生のお話がありました。

思い通りになる人生も 思い通りにならない人生も 両方あって 一つの人生(小池秀章)

昔、あるCMで、

「シワ(皺)とシワを合わせて、しあわせ(皺合わせ)、南無」(合掌)

というものがありました。それをある小学生が「確かに合掌の姿は、シワとシワを合わせているけれど、よく見たら、関節、つまりフシ(節)を合わせているじゃないか」と言って、

「フシ(節)とフシを合わせて、ふしあわせ(節合わせ)、南無」(合掌)

と、茶化しました。

しかし、それを聞いていた、ある浄土真宗のお坊さんが、

「シワとシワを合わせて、ふしあわせ。

フシとフシを合わせて、ふしあわせ。

しあわせも、ふしあわせも、両方あって、一個の人生。

南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」(合掌)

と、頂かれたのです。

ここでいう「しあわせ」とは、本当の「しあわせ」ではなく、自分の思い通りになる人生ということでしょう。そして、「ふしあわせ」とは、自分の思い通りにならない人生ということでしょう。その両方あって、一つの人生なのです。

そして、思い通りになる人生も、思い通りにならない人生も、ともに、私の大切な人生だと受け止めていく。それが南無阿弥陀仏の、み教えなのです。 合掌

どのような境遇の時も、阿弥陀さまと共にある時、大切な人生です。

甘美の時も、辛酸の時も、お念仏を申す時、そこに薫っている、阿弥陀という隠し味を味わえることです。

【おまけ】

実はこの「合掌の話」、2019年頃にも別の所でされていました。

そして小池先生は最後に、こう付け加えておられます。

このお話しの様に「仏さまは、願いをかなえてくれないが、願いを解決してくれる」 私たちは、このように教えをいただいています。

この言葉は、2020年1月の「今月のことば」にも使用されています。

さて、この小池先生の法話をご縁に知った福田寺さんのHPの法話。

とても興味深い話が多かったので、

いくつか紹介させていただきます。

・「人生は邂逅(かいこう)と別離の繰り返し -人生の遺産相続-」

・「『不惜身命』・『但惜身命』」

・「過去が咲いている今、未来の蕾で一杯な今」

・「親子の年齢は同じ」

・「くふうする生活」

・「励ましと慰め -作家 五木寛之さんの思い-」

・「命の繋がり」

・「ドラえもんは仏教?」

・「沈黙を作り出せる者」

・「いのちといのちのであい 「培其根(ばいきこん)」」

・「「自分の鏡」 「他人の鏡」 「仏様の鏡」」

・「尊いのは足の裏」

・「不機嫌は大きな罪 = 瞋恚(しんに) =」

(おわり) ※冒頭へ

子の憶い 母の憶い

【お骨は一緒に】

先日、Hさんの家のお墓の引っ越しをしました。

「遠方でなかなか戻れないのでお寺さんの納骨堂へ」との事でした。

東京からお一人で戻られたHさんは80歳をこえていました。

業者の人の助けをかりて、

一緒にお墓からお骨壺を取り出し、

納骨堂へ移動して納骨しました。

「これで安心しました。」

ところが数日後、

お骨壺が「梅干しをいれる壺みたいで嫌だ」というので、

新しい壺に入れ替えることになりました。

再度、納骨壇からお遺骨を取り出して、

中を慎重にうつしかえました。

その骨壺をあけた時です。

Hさんが、

「ああ、もう娘のお骨はないのね。」

「どうしたのですか?」

「流産した娘の遺骨を小さな瓶にいれて昔納骨しました。

てっきり壺の中に入ってるかなって。」

「流産されたんですね。」

「ええ。私、自分の骨は娘の骨と一緒にしたかったんです。

けど、仕方ありませんね。」

と苦笑されました。

50年以上前に亡くなられた娘さんの事を、

今でも忘れていないHさんでした。

【子の憶い】

親鸞聖人に次のような和讃があります。

(115)

子の母をおもふがごとくにて

衆生仏を憶すれば

現前当来とほからず

如来を拝見うたがはず

「勢至和讃」の一首です。

『大仏頂如来密因修証了義諸菩薩万行首楞厳経』というとてつもなく長い名前ですが、

略して『首楞厳経(しゅりょうごんきょう)』。

そんな経典にある内容から作られた和讃です。

お経には、「念ずる」ことの大切さ、

そして「仏と衆生の関係」を「母と子の関係のように」(※)とあります。

お念仏する衆生は、ちょうど母を思う子のようなものです。

子どもは母の親心に対して全く疑いありません。

「本当にこの親で大丈夫か」

「この親を信じてみよう」

といった気持ちはありません。

ですので念仏は「仏を憶念する」ことであり、

「仏に帰依する」、信心をあらわします。

「本当に浄土に参れるのか」

「阿弥陀さんを信じてみよう」

といった疑い心や自力心とは全く異る心持ちです。

それを浄土真宗では信心とよびます。

【母という存在】

そしてもう一つ「母と子の関係」には大切なポイントがあります。

それは「子が母を思う」に先立つのが「母が子を思う気持ち」なのです。

妊娠した女性。

みずからの中に二つの心臓が活動している事を実感します。

そして出産。

わが分身のような存在を忘れることはありません。

(114)

……十方の如来は衆生を

一子のごとく憐念す

阿弥陀さまという母親は、

私をまるで一人子のように、

思いをよせてくださいます。

「慈眼をもって衆生を視そなはすこと、平等にして一子のごとし」(源信)

一切衆生を平等にみる仏さまですが、

その平等は等分ではありません。

一人一人に100%のお慈悲をかけられます。

人間には不可能な行為ですが、

仏さまのはたらきは、

ちょうど光のように、

一人一人、過不足なく照らし出します。

その思いは「不断光」、決して終わりません。

ずっと続くのです。

【46年の憶い】

新潟市で1977年11月15日、、

横田めぐみさんが北朝鮮に拉致をされて46年経過します。

母の横田早紀江(さきえ)さんは87歳。

最近のインタビューに答える横田さん。

今も写真をみながら「今どうしてるの?」、

大人になって白いコートを着た娘の写真に呼ぶそうです。

「あなたのこと忘れてないよ。

どんなことがあっても

あなたが着ていたもの、読んでいたもの、

みんなこれはお母さんの大事なものだよ。

ここに置いてあるよ。」

拉致問題は一向に進展しません。

国際レベルの大変難しい問題ですが、

横田さんからは、

母の子に対する思いを教えてもらいます。

【如来の憶い】

「南無阿弥陀仏」の称名念仏。

それは南無(帰依)心をあらわします。

そして念仏の文字通り、

「念仏=阿弥陀仏を憶念する」ことです。

子の母を思うような疑いなき憶いです。

信心あってのお念仏です。

けれどもこの信心には、

母の子を思うような切なる憶い、

まずもって如来の憶念、願いがあるのです。

如来の私一人へのどこまでも続く願い、

「あなたを忘れないよ。かならず救うよ」、

その思いによってわきおこったもののはずです。

「他力の信心」といいます。

凡夫の私からは決して見えませんが、

如来さまは私を常に見てくださり、

私の心の声を聞いてくださり、

私の耳へ喚んでくださっているのです。

木村無相さんは、そんなお念仏を次のような詩にされています。

にょらいさんが

わたしを おもって おもって おもって おもって くださるのが

おねんぶつ――

にょらいさんのおもいが

わたしに とおって とおって とおって とおって くだされたのが

おねんぶつ――

(『念仏詩抄』146頁)

(おわり) ※冒頭へ

参考:

「十二如來相繼一劫。(十二の如来、一劫にあひ継ぎ、)

其最後佛名超日月光。(その最後の仏を超日月光と名く。)

彼佛教我念佛三昧。(かの仏、われに念仏三昧を教へたまふ。)

譬如有人一專爲憶, 一人專忘。

如是二人若逢不逢或見非見。

二人相憶, 二憶念深。

如是乃至從生至生。

同於形影不相乖異。

十方如來憐念衆生, 如母憶子。

若子逃逝, 雖憶何爲。

子若憶母如母憶時。

母子歴生不相違遠。

若衆生心憶佛念佛。(もし衆生、心に仏を憶ひ仏を念ずれば、)

現前當來必定見佛, 去佛不遠。(現前・当来にかならずさだめて仏を見たてまつらん。仏を去ること遠からず、

不假方便自得心開。(方便を仮(か)らず、おのづから心開かるることを得ん。)

如染香人身有香氣。(染香人の身に香気あるがごとし。)

此則名曰香光莊嚴。(これすなはち名けて香光荘厳といふ。)

我本因地以念佛心入無生忍。(われもと因地にして、念仏の心をもって無生忍に入る。)

今於此界攝念佛人歸於淨土。(いまこの界において、念仏の人を摂して浄土にきせしむ)

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念。

相繼得三摩地斯爲第一」

(『大仏頂如来密因修証了義諸菩薩万行首楞厳経』)

紫色の部分は『尊号真像銘文』の「大勢至菩薩御銘文(だいせいしぼさつごめいもん)」の一部です。

親鸞聖人は次のように説明されています。

「十二如来相継一劫」と申すなり。

「十二如来」と申すは、すなはち阿弥陀如来の十二光の御名なり、「相継一劫」といふは、十二光仏の十二度世に出でさせたまふをあひつぐといふなり。

「其最後仏名超日月光」と申すは、十二光仏の世に出でさせたまひしをはりの仏を「超日月光仏」と申すとなり。

「彼仏教我念仏三昧」と申すは、かの最後の超日月光仏の念仏三昧を勢至には教へたまふとなり。

「若衆生心憶仏念仏」といふは、もし衆生、心に仏を憶し仏を念ずれば〔となり〕。

「現前当来必定見仏去仏不遠不仮方便自得心開」といふは、今生にも仏を見たてまつり、当来にもかならず仏を見たてまつるべしとなり、

仏もとほざからず、方便をもからず、自然に心にさとりを得べしとなり。

「如染香人身有香気」といふは、かうばしき気、身にある人のごとく、念仏のこころもてる人に勢至のこころをかうばしき人にたとへまうすなり。

このゆゑに「此則名曰香光荘厳」と申すなり。勢至菩薩の御こころのうちに念仏のこころをもてるを染香人にたとへまうすなり。

かるがゆゑに勢至菩薩のたまはく、「我本因地以念仏心入無生忍今於此界摂念仏人帰於浄土」といへり。

「我本因地」といふは、われもと因地にしてといへり。

「以念仏心」といふは、念仏の心をもつてといふ。「入無生忍」といふは、無生忍に入るとなり。

「今於此界」といふは、いまこの娑婆界にしてといふなり。

「摂念仏人」といふは、念仏の人を摂取してといふ。「帰於浄土」といふは、念仏の人〔を〕摂め取りて浄土に帰せしむとのたまへるなりと。

(『尊号真像銘文』、註釈版648~649頁)

知らずに使っています

【知らずに使っていた日本語】

中日新聞社の小出宣昭(こいでのぶあき)さんが、

ある講演会でこんな話をしていました。

2010年、中国の温家宝(おんかほう)総理の歓迎晩餐会に出席した時、

当時の立場から准メインテーブルに座らされ、

同じ丸テーブルには、中国関係者、

中国大使館の一等書記官、参事官。華僑の会長さん等がおられたそうです。

ソウルの会議で30分遅れて登場した温家宝さんは、

「誠に申し訳ありません。

先ほどの日本の政治家の先生方のようにスピーチの準備ができていません。

でも中国には『誠意は準備にまさる』という言葉がありますので、

誠意をもって中国の心を語りたいと思います。」

そう言われて「憎しみを引き継がない」といった内容の話を、

全く紙を読まずにスピーチをされました。

それははるかに印象的でした。

スピーチの後、「素晴らしですね」と同じテープルの方に話すと、

若い中国人は、

「それはそうでしょう。

昔から中国は漢字も日本に教えてあげました。

儒教も教えてあげました。

仏教も中国から教えてあげました。

いろんな事を教えてあげました。

中国というのは、そのぐらいすすんでますから。」

それで小出さんは、

「仰るとおりですが、明治になってから、

いかにたくさん日本から中国へ教えたかご存じですか?」

「何でしょうか?」

「あなたの国の『中華人民共和国』の中国語は『中華』だけですよ?

人民は中江兆民が英語のpeopleを翻訳した日本語です。

共和国は福沢諭吉がrepublicを翻訳した日本語です。

あなたの国の3分の2は日本語ですよ。」

「そんな事聞いた事ない!」

すると大使館の参事の人が、

「仰るとおりです。毛主席はこの名前に最初反対された。

なぜ日本語なんだ、と。

本当は『中華民国』が欲しかった。

『民国』は孫文が作った言葉です。

しかしこれを蒋介石が先にとって台湾で『中華民国』としてしまった。

それで中華人民共和国となったんです。」

さらに追い打ちをかけた小出さん。

「「共産党」も日本語ですよ。

『共産党幹部の指導にしたがって』って言われますけど、

『幹部』も日本語ですよ。『指導』も日本語ですよ。

あなた方の政府、何回日本語使ってます?」

しーんとなってしまい、言い過ぎたと反省したそうです。

【知らずに使っていた仏教用語】

現代の中国人は自国の国名にかぎらず知らずに日本語を使っているようです。

けれども私たち日本人はというと、

知らずに仏教用語を使っています。

「愛」、「挨拶」、「有り難い」、「安心」、

「有頂天」、「億劫」、「金輪際」、「観念」

「開発」、「我慢」、「堪忍」、「愚痴」、「言語道断」、

「自由」、「大丈夫」、「玄関」、

「未曾有」、「四苦八苦」、

「結集」、「祇園」……

切りがありません。

その中の一つを『くらしの仏教語豆辞典』(辻本敬順)より引用します。

「しょっちゅう」 ※はじめ・なか・おわり

「あの子はしょっちゅう、ゲームばかりやっている」

「あいつは、しょっちゅう、遅刻している」

いつも、常に、終始というときに「しょっちゅう」という言葉を使います。

えっ、これも仏教語? まあ、そんなに驚かないで、話を聞いてください。

お釈迦さまが説法をはじめられて、六十人の弟子ができたときのことです。彼らを集めて、

「弟子たちよ、汝らは世の束縛を脱して、心の自由を体得した。これからは世の人びとの利益と幸福のために、諸国を遍歴せよ。二人して一つの道を行くな」

と、宣言されました。

そしてさらに「初め善(よ)く、中ごろも善く、終わりも善く、道理と表現を兼ね備えた法を説け」と諭されたのでした。

『法華経』にも「正法(しょうぼう)を演説したもうに、初善、中善、後善なり」とあります。

この「初中終」が訛(なま)って「しょっちゅう」となりました。

だから、この言葉は、善いことに使ってもらいたいものですね。

「あの人はしょっちゅう、お念仏をしている」

「彼は、しょっちゅう、お寺に参る」

そんな会話が増えるとよいのですが。

天台宗のHP。こちらも面白いです。

「何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の一」

(おわり) ※冒頭へ

新しい領解文に思うこと(その一)

【だまし絵】

一つの絵が2通りに見える多義図形(たぎずけい)。

だまし絵とも言われます。

その有名なのが「ウサギとアヒル」です。

ウサギかなと思ってよく見るとアヒルに。

またしばらくするとウサギにも見えます。

2通り以上に解釈できる絵です。

他にも「婦人と老婆」や「ルビンの壺」というのも有名です。

【領解文問題】

今年の1月16日に誕生した「新しい領解文」。

南無阿弥陀仏

「われにまかせよ そのまま救う」の 弥陀のよび声

私の煩悩と仏のさとりは 本来一つゆえ

「そのまま救う」が 弥陀のよび声

ありがとう といただいて

この愚身をまかす このままで

救い取とられる 自然の浄土

仏恩報謝の お念仏……(つづく)

従来の領解文の精神を受けつつ、

「念仏者として領解すべきことを正しく、わかりやすい言葉で表現」

したものとしてできましたが、

まず3行目でつまずきます。

「私の煩悩と仏のさとりは 本来一つゆえ

「そのまま救う」が 弥陀のよび声」

わかりにくい、というか受け入れにくい。

それについて先日、

この「新しい領解文」を発表した本願寺総局主催の学習会があり、

本願寺総合研究所の所長が40分ご説明くださいました。

説明を聞くと

「なるほど、あの三行目は、

仏さまの側の話。

阿弥陀さまとは分け隔てのない智慧から必然的にあらわれた大悲をもつが故に、

この煩悩まみれの私を、

無条件で「そのまま救う」と喚んでくださっている。

そういう意味か」と、

合点させられます。

【真宗?仏教?】

ところが本文をしばらく眺めていると、

違う領解が見えてきます。

「私の煩悩と仏のさとりは本来一つだから~」は、

他宗の歌ですが「となふれば仏もさとりもなかりけり~」といった、

私の側の一種のさとりの境地のような領解に見えます。

これは浄土真宗の領解とは異ります。

また逆に、

「何もしなくても我々は救われていくのだ」といった、

浄土真宗どころか、仏教でもない文章に見えてきます。

「右からみるんだ、ほらアヒルだろ」と言われても、

気づけば左からみてウサギに見えるだまし絵。

同様に、

説明をきけば浄土真宗の文章に見えますが、

本文をありのままに見ると、

非仏教、非浄土真宗的な内容に見えます。

何故なのか。

一つには今まで多くの場合、

浄土真宗の「そのままの救い」はそういう風に法話されていませんでした。

条件があれば決して悟りにいたる事のない煩悩まみれのままの私と見抜き、

ほうっておけないと大悲の心をおこされた阿弥陀仏故に、

無条件で「われにまかせよ、そのまま救う」と喚ばれていると、

そのように聞いてきました。

そしてやはり従来の「領解文」と内容が異ります。

領解というのに、阿弥陀仏に帰するという面が不明瞭です。

これがまたややこしいのです。

【ピンチをチャンスに】

えてして他力の教えである浄土真宗は「何にもせんでも良いのだ」といった

間違った領解をしやすい面が多分にあります。

分かりやすい文章も今の時代には大切ですが、

間違えやすい文章になるとかえって逆効果です。

一度出てしまった「新しい領解文」。

ちょっとやそっとで消えることはありません。

そのため、宗門全体に困惑の雰囲気がただよっています。

でも現在「新しい領解文」の登場のおかげで、

「領解とは何か」「私の領解とは」といった新しい動きが宗門でひろがっています。

各地で学習会が開かれています。

従来の「領解文」を再評価する良い機会にもなりました。

「新しい領解文」が生んだ混乱は残念ですが、

これをきっかけに、

浄土真宗がもりあがれば何よりです。

最後に知り合いのHさんからいただいた某学校の「領解文」前半の現代語を。

| もろもろの雑行雑修自力のこころをふりすてて、一心に阿弥陀如来、われらが今度の一大事の後生、御たすけ候へとたのみまうして候ふ。 | いろいろな仏道修行を励んだり、わが功徳のために念仏を称える等、自力に執着して浄土往生を願った心もいまは用がなく、一途に阿弥陀如来は私たちがこのたび浄土に往生すべき後生について必ずお助けくださることよと、心より憑(たの)みにさせていただくことであります。 |

|---|---|

| たのむ一念のとき、往生一定御たすけ治定と存じ、このうへの称名は、御恩報謝と存じよろこびまうし候ふ。 | 弥陀を憑む信心が決定したそのとき、私の往生は確かなものとなり、阿弥陀如来のお助けに間違いはないと承知しました。これからの称名は仏恩報謝のお念仏と心得、悦ばせていただくことであります。 |

ちなみに500年前にできたこの「領解文」もだまし絵のような誤解される部分があります。

「たのむ一念」の「たのむ」は、本来、

「憑む(依憑する)」で、たよる、まかせる、信頼するの意です。

けれども現代の人がありのままに読めば、

「頼む(依頼する)」で、祈願するといった自力の意味に受けとられがちです。

(もっとも最初に「自力のこころをふりすてて」とありますから、きちんと読めばそうはならないのですが……)

とはいえ、

「正しく、わかりやすい言葉で表現」を目指した「新しい領解文」においては、

そんな誤解がおこるようなだまし絵的部分があってはならないと思います。

(おわり) ※冒頭へ

ひとつながり

※この法話を今年8月にご往生された一枝さんにお供えします。

【竹】

今年の夏休み子ども会のテーマ「つながり」で、

子ども達にお話をするご縁をいただきました。

どんなお話をさせていただこうかといろいろ考えている内に、

今年33回忌の東井先生の詩を思い出しました。

見えないところで

ひとつながりに

つながりあって生きているのは

竹藪の竹だけではない

土手のすぎなだけではない

(東井義雄『仏の声を聞く』51頁)

ところで、この詩を自分の小学生の2人の子にたずねると、

「意味がわからない」というのです。

また子ども会でもたずねると、

誰一人分かりませんでした。

ご承知の通り、

竹は地下茎でつながっています。

スギナも同じです。

見えないけれども地面でつながっている竹。

同様に見えないけれどつながっているのが私たちです。

血のつながりだけではなく、

職場や地域で支え合うというつながり・関係だけでなく、

会ったこともない人とも、

広い眼で見たならば無関係ではない事です。

東井先生はそれを「ひとつながり」と言われました。

ちょうどお念珠のようなものです。

様々な珠が糸でひとつながりになっています。

複雑につながりあった私たち。

けれども仏さまの広い眼から見たならば

「ひとつながり」でもあるのです。

【蓮】

見えないところでつながっているのは、

竹やすぎなだけではありません。

蓮もそうです。

蓮は仏さまの象徴です。

泥田に咲く純白の花。

煩悩にそまらず私の心に住み着く仏さまのお心をよく表しています。

泥田の蓮はそれぞれつながっています。

私たちも仏さまのお慈悲の道、お浄土への白い糸で、

ひとつながりにつながっているのです。

東井先生の詩はそのことを言われたのだとうかがいます。

【念珠】

まもなくお彼岸です。

お念珠をもち合掌・お念仏をする日々は、

大切な「見えないけれど、ひとつながりに、つながっている」事を、

教えてくれます。

お浄土のご恩ある方々、

忘れてしまった、また気づくこともできなかった、

無限の人と「ひとつながり」となっている事。

誰一人もれることなく、

万人共通の仏の道。

それが阿弥陀仏の本願に示された道、

お浄土の道です。

蓮は草冠に「連」とあります。

「連なる」とは、たくさんの物が、一列に切れ目なく長くつながっている意です。

仏さまの眼には、

誰もが一列におさとりの道、お浄土への道を切れ目なく歩んでおられると映っていることでしょう。

そんな事を思いながら、

お念珠をかけ合掌・お念仏をするお彼岸です。

(おわり) ※冒頭へ

生放送のお念仏

【夏休みの朝】

夏休みの朝といえば「ラジオ体操」です。

今年も小学生の子ども2人と朝元気に行いました。

暑くて汗をかくため身体を動かしづらいこの時に、

ラジオ体操はとても良いものです。

音楽にあわせて自然と身体が動きます。

そして終ったあっとの楽しみは「カード」。

体操を終えるとカードにハンコを押します。

やり終えた成果が形で見えるのは楽しいものです。

【生放送前】

先月「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」に参加しました。

平日の早朝、雨模様にも関らず、

6時に会場に到着した時には1000人近い人が集合していました。

1928年から始まったラジオ体操。

「いつでもどこでもだれでも行える」をコンセプトに始まったそうです。

体操の岡本美佳さんと軽い準備体操をおこなった後、

生放送に向けての注意点を受けました。

① 6時半のオープニング曲が流れたら手拍子。岡本さんが拍手したらあわせて拍手。

② ラジオ体操の歌の最後の「それ1,2,3」を大きな声で。

③ 13あるラジオ体操第一の8番目「腕を上下に伸ばす運動」で「1,2、3……」と号令する。

そしてもう一度軽い準備体操をした後、

ついに生放送が始まりました。

1000人に近い人が一斉に手拍子した後、

「全国のみなさん、会場のみなさん、海外でラジオをお聴きのみなさん、おはようございます!

8月23日水曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操「みんなの体操会」は、

山口県岩国市から、ピアノ・細貝柊、体操・岡本美佳でお伝えします。

岩国市は山口県の東部に位置し、国の名勝錦帯橋は、今年創建350年を迎えます。

春は桜、夏は鵜飼い、秋は城山の紅葉、冬は雪化粧と、四季折々の色彩豊かな景観が

市民や観光客の目を楽しませています。

会場の愛宕山ふくろう公園には多くの皆さんがお集まりです。

元気にラジオ体操の歌から始めましょう。」

一切メモなしで語る岡本さんでした。

♪ あたらしい朝がきた 希望の朝だ よろこびに胸を開け 大空あおげ

ラジオの声に すこやかな胸を このかおるかぜにひらけよ それ1、2、3、」

練習通り「1,2,3」は大声で歌います。

そしてラジオ体操第一。

意外と緊張した私。

「腕を上下に伸ばす運動」の号令を最初忘れてしまいました。

あっとう間の10分でした。

【目的意識】

番組終了の後、岡本さんより「正しいラジオ体操」について解説してもらいました。

(岡本さん)「最初の運動は、何の運動でしょうか?」

(私)「……深呼吸?」

すると誰かが大きな声で、

「背伸びの運動!」

(岡本さん)「正解!」

それぞれの運動には目的があります。

最初と最後の運動はよく似ていますが、

最初は「伸びの運動」(最後が「深呼吸」)。

背中を意識します。

力をいれません。

入れると筋肉が固くなります。

ラジオ体操は筋肉を鍛える運動ではなく、

筋肉をほぐす運動です。

次の運動は「腕を振って脚を曲げ伸ばす運動」。

それは肩甲骨を開く体操です。

よって臂と臂がくっつくほど近づけます。

こうすることで肩甲骨が開くのです。

肩甲骨を意識します。

呼吸も大事です。

六番目の「体を前後に曲げる運動」では、

両手を腰の後ろにあて、

上体をゆっくりと「息を吐きながら」反らせ、

「息をすいながら」上体を起こします。

今までの私は、

すいながら上体を反らせ、「あーっと」声を出しながら起こしてしまいました。

(岡本さん)「体のどこを動かしているかを感じながら行うことで、運動効果がUPします。」

約20分、熱心に教えてもらいました。

【お念仏の裏側】

浄土真宗での合掌は、何を意味するのでしょう?

仏教において「合掌」の動きはどれもよく似ています。

まるでラジオ体操の最初と最後のようです。

しかし目的が違います。

浄土真宗は合掌してお念仏します。

阿弥陀さまへの礼拝。

阿弥陀さまを意識します。

そのためにも、お説教で阿弥陀さまの話を聞きます。

「いつでもどこでも誰にでも至り届くと誓われた仏さま、それが阿弥陀という名の仏さま」と、

聞き慣れておきます。

阿弥陀さまのお話は自力とは逆です。

ついつい自分勝手に阿弥陀さまを理解判断しがちな私。

けれども、お聴聞が身につき、他力の阿弥陀さまを知ることで、

もちろん自らが口を動かすという意味では「自力」ですが、

私の人生の問題における解決において、

「自力」には用事なきことを思い知らされます。

毎朝のラジオ体操。

その放送の直前には入念な準備があり、

実際の放送でも見えませんがいろんな出来事がありました。

お念仏も同様です。

今日もお念仏をとなえつつ、

そのお念仏という生放送の裏側、

お念仏が私に届くまでの仏さまの他力のご準備、

そして実際に今私がお念仏をとなえる裏側に、

阿弥陀さま、諸仏方のご活動を想像するばかりです。

(おわり) ※冒頭へ

流されない橋

【節目の年】

今年は親鸞聖人ご誕生850年の節目の年です。

親鸞聖人は承安三年(1173)5月21日のご誕生です。

その500年後、延宝元年(1673)9月30日、錦帯橋が完成します。

岩国市がほこる国の名勝。

美しい五連のアーチで、日本三名橋の一つです。

(あとの二つは一般的に東京都中央区の日本橋、そして長崎県長崎市の眼鏡橋です。)

つまり今年は錦帯橋が完成して350年。

様々なイベントもあります。

詳しくはこちらを。

【歴史】

錦帯橋は関ヶ原の合戦の後、岩国領主となった吉川家の悲願でした。

毛利輝元の命より周防の東の要所となる岩国(3万石)へやってきた吉川広家は、

「防衛もそなえた城下町」の造営に着手し、

わざわざ川の両側に町を建設しました。

ただ、その城下町を流れる幅200メートルの「錦川」はよく荒れて、

かける橋はことごとく流失しました。

そのため、城側と対岸の家来側との連絡・移動が大変困難でした。

「流されない橋」の建設は藩当初の悲願でした。

そしてついにその時が、

広家の孫、吉川広嘉の時代にやってきます。

広嘉は持病の治療のため、

名医と噂の中国人、明の帰化僧・独立(どくりゅう)にであいます。

そこで偶然、独立の故郷の杭州の話を聞きます。

杭州の名勝「西湖」には立派な橋があるとか。

さっそく長崎まで飛脚をつかわし、独立所有の『西湖志』なる本を取り寄せてみると、

その本の挿絵には、五つの小島にかかる小さなアーチ橋がかかっていました。

「川にいくつかの島を築いて、これに弧を描いた橋を架ければ良い」事にひらめいた広嘉。

そして悲願の流れない五橋「錦帯橋」が完成したのでした。

(厳密には1年後の5月28日に流出。

そこから様々な改良が重ねられ、現在にいたります)。

【五念門】

錦川の両岸をつなげる五連のアーチのように、

迷いの娑婆と悟りの浄土の両岸をつなげる五つの行があります。

五念門(ごねんもん)といいます。

①礼拝門(らいはいもん)(阿弥陀仏を礼拝すること)

②讃歎門(さんだんもん)(阿弥陀仏の光明と名号のいわれを信じ、阿弥陀仏の名を称えて功徳をたたえること)

③作願門(さがんもん)(一心に専ら阿弥陀仏の浄土に往生したいと願うこと)

④観察門(かんざつもん)(阿弥陀仏や菩薩のすがた、浄土の様子をおもいうかべること)

⑤回向門(えこうもん)(自己の功徳をすべての衆生にふりむけて、ともに浄土に往生したいと願うこと)

説いたのは大乗仏教屈指の名僧「世親菩薩(せしんぼさつ)」。

浄土真宗では七高僧の2番目に天親菩薩(てんじんぼさつ)として挙げられます。

五つの修行を続ける事で「五果門」という功徳が具わり、

それによってお浄土へは参ることができます。

五つありますが中心は③と④です。

高度な修行法です。

その後、五念門は様々な解釈がほどこされますが、

いつの時代も、阿弥陀さまの浄土に参るためのキーワードでした。

【願力成就】

そして親鸞聖人は次のように示されました。

「願力成就を五念と名く」(『二門偈』)

五念門に全く新しい解釈をほどこします。

それまでは往生するための修行項目とみなしてきた五念門。

ところが親鸞聖人は、

往生する側の行ではなく、往生される側「阿弥陀さま」の行、

具体的には法蔵菩薩が誓願して修行した「願行」とみなします。

私たちの修すべき行ではなく、仏さまの修せられた行。

すなわち仏さまがすでに願行成就して具えられた功徳をあらわしたものと受けとめます。

いいかえると、

私が称えている念仏「南無阿弥陀仏」の名号には、

五念門という浄土往生するための功徳が全て具わっています。

その事を示さんがために表されたのが、

天親菩薩の五念門という説示の本意なのです。

③や④どころか、

①さえ継続が怪しい凡夫の身の上です。

しかし阿弥陀さまの作願は、

「ただ一筋に十悪五逆の者、様々な事情をかかえ、苦悩にあえぐ凡夫さえも浄土に往生させたい」という願いです。

天親菩薩もそのことをくみとって、

修行という形態で、阿弥陀さまの功徳を説かれ讃えられている、

そう読み取られた親鸞聖人です。

七高僧の様々な解釈も、

結局は阿弥陀さまの功徳、

決して流されない橋、

どのような者も迷いの境界を渡りきれる橋はできている事をあらわさんとしています。

その事を疑いなく聞きうけとれた心もちが「信心」です。

自力のはからいという力みはなく、

阿弥陀さまに安心して迷いの境界をわたる念仏を称える者です。

阿弥陀さまの悲願の橋はできています。

私は橋を作るのではなく、橋を渡るのです。

(おわり) ※冒頭へ

一番喜ぶお供え

【ビールのお供え】

毎年、Fさんの家にお盆参りに行くと、

必ず6缶パックのビールのお供えがあります。

そしてお勤めが終わって帰る際、

「お下がりにお持ちください」とその6缶パックのビールを渡されます。

いつも、ありがたく持ち帰ります。

先日、Kさんの家にお盆参りに行くと、

「すいません、まだ準備できてなくて」と、

冷えた6缶パックのビールを冷蔵庫から出していました。

「Fさんの家と同じかな。

でも、わざわざ直前まで冷やさなくても」と思いつつ見ていると、

「プシュッ…………プシュッ」

Kさんは缶ビールの蓋をあけ始めました。

そしてお仏壇の前に、次に神棚の前に、となりの部屋の誰かの写真の前に、

そのまた別の部屋の誰かの写真の前に、

ビールを6カ所、蓋をあけて置いていました。

お勤めが終わって

「お下がりに一杯お飲みください」とは言われませんでした。

あの冷えたビールは……Kさんが全て飲むのでしょうか。

【念仏のお供え】

あるお寺の新聞にこんなエピソードが載っていました。

……

深川倫雄という有名な和上さまが、

ご門徒のご法事に参られた際に、

そのお宅のお仏壇の前には一升瓶の日本酒が供えられてあったそうです。

和上……「今日は日本酒をお供えしたんじゃな」

婦人……「そうです。主人が喜ぶと思ってお供えしました。」

こういわれた時、和上の表情が曇りだしたそうです。

そしてこう仰せになりました。

和上……「なあ、奥さん。あなた早く、主人を仏さまにしちゃれよ。」

婦人……「あれ?主人はいま極楽で浄土の仏さまとなっておるんじゃないんですか?」

和上……「奥さん、あなた先ほど主人が喜ぶと思って日本酒を供えたと言っただろ。

ということは主人はまだお酒が好きなところにあるのだな。

だからまだ主人は仏さまになっていないのではないか。」

婦人……「それではいったい何をお供えしたら主人が一番喜ぶんですか?」

和上……「それはな、奥さん、あなたのお念仏だよ。

あなたが『南無阿弥陀仏』とお念仏をお供えしたら

仏さまとなった主人が

『ああ、お前もその南無阿弥陀仏に出遇ってくれたのか。

お前も死んでしまいの命じゃなくなったね。

私と同じ極楽へ参って、私と同じ浄土の仏になる尊い命を生かされてくれるんだね。

離ればなれになるのではないね、よかったよかった』

と喜んでくださるんだよ。

だからね、お仏壇には南無阿弥陀仏をお供えするのが一番上等なんだよ。」

と、和上さまが仰せになったと言います(※1)。

……

このご婦人、ようこそ口をすべらせてくれました。

そしてようこそ質問をしてくれました。

お陰でありがたいお話を聞かせていただきました。

【最上のお供え】

きれいな灯り、香、お花。

美しいお荘厳はお浄土のお徳をあらわしてくれます。

加えて美味しそうなお供えは、

ご法義の味わい深さ、

他力の教えの甘美さを感じます。

(そういう意味で、お供えは自分の好きなものをお供えするのが良いかと。

……アイスクリームの類いは無理でしょうが。)

でも忘れてならない最上のお供え。

やはりあなたが称えるお念仏です。

故人が最も喜ぶものだからです。

来年、Kさんのお盆参りに行ったら、この話をしようと思います(笑)。

【余談:お聴聞の大切さ】

ついうっかり「主人が喜ぶから」と口にしたご婦人。

それさえなければ和上が怒ることはなかったでしょう。

お聴聞していても、

なかなか癖というのは抜きがたいものです。

仏法聴聞、よくよく忘れずつとめたいものです。

お聴聞が大切といえば、

先日からこんな問題がおきています。

山口別院に親鸞聖人の銅像が建立中です。

すると「浄土真宗が偶像崇拝をしていると誤解される」と批判する声があがりました。

調べると「偶像崇拝」とは、ネットには、

偶像を信仰の対象として重んじ尊ぶこと。

神仏を具象するものとして作られた像(偶像)などを、

信仰の対象としてあがめ尊ぶこと。

▽「偶像」は神仏などにかたどり、信仰の対象として作られた像。

とありました。

そして偶像崇拝は、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教が厳しく批判し、禁止する事柄でした。

その理由は、

神は唯一絶対の存在であって、神に似せた像はすでに神ではなく、

それらを信仰することは神への不信仰につながるからです。

親鸞聖人は歴史の人物ですから、

神仏にはあたらないので「偶像」ではありません。

ただ仏教に仏像はつきものです。

他宗教の言い方からすれば「偶像崇拝」です。

けれど仏法をお聴聞してみれば、

それは他宗教が批判する「偶像崇拝」とはおよそ意味が異なる事に、

おのずと気づかされます。

逆に、お寺でお聴聞をしていない人は、

「浄土真宗も偶像崇拝の一種」と誤解するかもしれません。

そして「自分は偶像崇拝はいやだ」と、

次の世代はお仏壇を大切にしないかもしれません。

なぜ偶像崇拝と呼ぶべきではないのか。

なぜお念仏が最上のお供えなのか。

お互いお聴聞を忘れないようにしたいものです。

意識改革は、各々でつとめないとなりません。

【創作:祖母と孫娘】

孫娘……「おばあちゃん、ただいま」

祖母……「お帰り。待っていたよ。まずは、お仏壇に手を合わせておいで。お念仏もするんだよ。」

孫娘……「おばあちゃん、前から言おうと思ってたんだけど、

大学でいろんな宗教について習ったんだけど、

キリスト教やイスラム教は偶像崇拝を禁止してるんだって。

でも仏教って偶像崇拝だよね?」

祖母……「偶像崇拝なんて、おばあちゃん知らないけれど、

仏像には手を合わせてるね。

それで、なんで禁止してるの?」

孫娘……「目に見えない存在を偶像にするのは、不信仰なんだって。」

祖母……「へぇ、キリスト教さんってのは、厳しいんだね。

おばあちゃん、難しいことは分からないけど、

お寺で、いつもこんなお話聞いてるよ。

私たちの仏さまはお慈悲の仏さまだから、

苦しんでる私たちを見捨てないために、

私たちの分かる「かたち」になってくださったんだよ。

たとえばお正信偈にも書いてあるけど、

私たちの仏さまは、昔々、法蔵菩薩というすがたとなられて、

ご本願という大きな願いをおこされて、

そして阿弥陀さまという仏さまとなられて、

いつでも私たちのそばにいらっしゃる。

そんなお話が説かれたのも、私たちのための「かたち」だよ。

お念仏も仏さまのご本願にこめられた大切な「かたち」なんだよ。

だからお念仏はね、「声となられた仏さまそのもの」って、

お坊さんは言われるよ。

いつでもどこでも、おばあちゃんを見てくださり、

お話を聞いてくださり、そして「離さないぞ」と喚んでくださってる仏さまの、

声となったおすがただよ。

ハハハ……つい癖でいろいろしゃべっちゃったけど、

おばあちゃんが言いたかったのは、

仏さまはどこか遠い所でも、ましてやお仏壇の中でじっとされてるわけでもないよ。

だから偶像崇拝とか、ましてや先祖崇拝っていう言葉はふさわしくないと思うよ。」

孫娘……「じゃあ、なんでお仏壇があるの?」

祖母……「……そうねぇ。なんでかねぇ。

このお仏壇はね、おじいちゃんが亡くなったのをご縁に、お仏壇屋さんで求めたよ。

最初は、おじいちゃんとの別れが辛くて、おじいちゃんを思い出すたびに手をあわせていたかね。

でもね、お寺でお聴聞をして、

死んだおじいちゃんもおばあちゃんも、誰もが阿弥陀さまと一緒という事を教えてもらったよ。

今では、そんな尊い阿弥陀さまにお礼をする事を大切にしようと決めて、

毎日お仏飯をお供えしたり、お花をかえたりして、お勤めして、お念仏しているよ。

いつでもどこでもお念仏が申せるのもありがたいけど、

やっぱり、お仏壇の前で手を合わせ、静かにお念仏する時間は、

「お浄土があるぞ。安心しろよ」って、

仏さまのお喚び声や、おじいちゃんの声、

ううん、他にもおばあちゃんの両親や従兄弟たち、たくさんの声がよく聞こえるようで、

時々お仏壇の仏さまのお給仕が大変な時もあるけど、

やっぱりおばちゃん楽しいんだよ。

お仏壇があるのは、お婆ちゃん、みんな「手を合わせてお礼がしたいから」だと思うよ。

孫娘……「うーん、わかったような……」

祖母……「ハハハ…………そうねぇ。

私もあなたの頃はさっぱりだったよ。

でもね、あなたも今は忙しいからピンとこないだろうけど、

いつかあなたもお仏壇に手をあわせて、そしてお念仏を大切にする人になってちょうだいね。

そのためにも、いつかあなたもお寺でお聴聞を始めてね。

いつかお婆ちゃんもお浄土へ参らせてもらうけど、

お念仏を大切にしているあなたのそばに、

お婆ちゃんはいつでもいるよ。

お念仏してくれるあなたが、お婆ちゃんは一番好きだよ。」

(※1)参照:

安楽寺報第123号「教えて!ご院家さん(パート21) 最上のお供えものとは?」

光国寺報

鹿児島別院HP 今月の法話(No. 409 思うこと一つかなえば また一つ)

妙念寺HP 「第1533回 一番上等のお供え ~喜んでいただくのは ~」

(おわり) ※冒頭へ

七夕の願いごと

【かささぎ】

7月7日、にっしょう認定こども園では「お誕生日会・七夕会」をしました。

7月と8月生まれの誕生日の子をお祝いした後、

ご褒美に先生方が「織り姫と彦星」の劇を見せてくれました。

働き者の彦星と織り姫のご褒美に、神さまが天の川に橋をかけてくれました。

出会った二人は幸せ一杯ですが、働かずに遊んでばかりいました。

怒った神さまは橋を壊してしまいます。

二人は離ればなれになり、仕方なく仕事に戻ります。

「ああ、毎日仕事ばかりで辛い。まるでブラック企業みたいだ。」

子どもにはよくわからないセリフを言う二人を見ながら、

可哀想に思った神さまは、年に一度橋をかけてあげることにしました。

それが7月7日の七夕・・・おしまい。

劇の後、先生たちは橋に鳥が連なった絵の紙をはりつけました。

「みんな、何の鳥かわかる?

これは、かささぎって言います。

かささぎさんが七夕の夜に翼をひろげて天の川に橋をかけてくれたおかげで、

織り姫と彦星はまた会えるようになりました。

良かったね!」

聞きながら、ある百人一首を思い出しました。

かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける(中納言家持)

(【意味】「かささぎのかけ渡した橋と伝える宮中の御(み)橋に置いている霜の、

白々とした様子を見ると、夜も(かなり)ふけてしまったことだなあ。」

(三木幸信『解釈と鑑賞 小倉百人一首(改訂版)』京都書、6頁))

「かささぎのわたせる橋」とは天上の橋です。

それがなぜ「宮中の橋」を指すかというと、

宮中の内裏(だいり。天皇が住み,儀式や執務などを行う宮殿)を

比喩的に「雲居」(くもい。雲の居るところ、天・空)と言ったので、

雲居(宮中)の橋を作者は「かささぎのわたせる橋(天上の橋)」と詠ったのでした。

大変勉強になりました。

【短冊】

さて、その日の園の「ふりかえりミーティング」では、

やはり七夕の話となりました。

どのクラスも竹にたくさん、いろんな飾りをつけて七夕を楽しんだようです。

5歳児の年長クラス(青組)の先生が、

「いろんな七夕飾りを眺めながら、願いごとをしていました。

○○ちゃんは、大きくなったら中華のコックさんになりたいそうです。」

4歳児の年中クラス(黄組)も、

「○○ちゃんは○○が欲しい、○○ちゃんは○○に行きたいってお願いしてました。」

3歳児の年少クラス(赤組)も、

「織り姫と彦星が会えますようにって願いごとをしていました。」

保育園部門の先生も、

「みんな、小さな竹に短冊をつけて、

願いがかないますようにって、お願いをしていました。」

「・・・ちょっといいですか?

桃白組のお友達(0歳から1歳)が、願い事をしたのですか?」

「ええ、しましたよ。」

「何をお願いしたんですか?」

「いろいろ短冊に書いてありましたよ。

『紙パンツがとれて、布パンツになりますように』とか、

『野菜が食べられるようになりますように』とか。」

「……それは、お父さん・お母さんの願い事ですね。」

「はい。実は、みんな家に短冊をもって帰って、

お父さんやお母さんに願いごとを書いてもらいました。」

大いに納得しました。

【他力の願い事】

子どもの願いですが、内容は親の願い。

ふと次の親鸞聖人の一連の和讃を思い出しました。

(17)

尽十方の無碍光仏

一心に帰命するをこそ

天親論主のみことには

願作仏心とのべたまへ

(18)

願作仏の心はこれ

度衆生のこころなり

度衆生の心はこれ

利他真実の信心なり

(19)

信心すなはち一心なり

一心すなはち金剛心

金剛心は菩提心

この心すなはち他力なり

七高僧第2祖の天親菩薩のみ教えを詠った「天親讃」の3首です。

浄土真宗の信心とは、

とりもなおさず阿弥陀さまに帰依する心ですが、

ポイントは「他力」。

自らがおこす(自力)より先に、

阿弥陀さまから回向された(たまわった)信心です。

よってその中身は、

私達凡夫には全くピンと来ませんが、

仏さまと同じ徳がそなわっています。

すなわち、

阿弥陀さまと同じ仏になりたいという心(願作仏心)、

阿弥陀さまと同じ衆生を救いたいという心(度衆生心)です。

これを菩提心(ぼだいしん)といいます。

仏果に至り、さとりの智慧を得て、

あらゆる者を救いたいと願う心「菩提心」は仏道の出発点です。

けれども凡夫の私にはとうてい確立できる志ではありません。

しかし苦悩や悲しみを縁に、

阿弥陀さまの教えにであい、

阿弥陀さまをたよりとする者に恵まれた信心は、

必然的に仏の願い通りに、さとりに至る徳が恵まれます。

願作仏の心はこれ……すなはち他力なり

1歳の子の短冊に親の願いが刻まれているように、

念仏者の心には、

願わずして具わっている真実の願いがあります。

【他力回向の架け橋】

今、世間はお盆のシーズン。

お盆と言えば一般的に、

年に1度、七夕で二人が会うように、

年に1度、祖先が帰ってくるという風習があります。

日本の祖霊信仰、魂祭りをくみいれた仏教行事です。

しかし浄土真宗はそのような意味でお盆はつとめません。

(20)

願土にいたればすみやかに

無上涅槃を証してぞ

すなはち大悲をおこすなり

これを回向となづけたり

先祖は私と同様、

生前、他力にであい、

死後、浄土で仏となり、

現在、仏さまの活動をされています。

お念仏申す所、いつでも私と共にあります。

かささぎが七夕で二人をあわせる架け橋となりました。

阿弥陀さまの願いにきずかれたお念仏は、

お盆にかぎらず生涯、

私が阿弥陀さまと、親鸞聖人と、そして今は亡き多くの友人、恩人、故人と、

今であう架け橋となってくださる、

そういただく今日この頃です。

(おわり) ※冒頭へ

短命の身

【転倒】

先月の最終日、朝から梅雨らしい雨が降っていました。

9時半すぎだったでしょうか、雨がやみました。

「今ならバイクでさっと『お盆参り』の案内が配れるな。」

ふと思いたちました。

いつもなら二週間前に配るはずの案内の紙が、

雨天などの理由で3日遅れていました。

バイクに乗って出発しました。

雨が上がりの道路は本当にすべりやすいです。

国道を運転しながら、左に曲がるためブレーキをすると転倒。

あっという間に道路にうつ伏せ状態で倒れました。

幸い後ろから車が来ていませんでした。

ヘルメットはしていたので頭部は無傷でした。

骨も折れていませんでした。

ズボンは裂け、左手から血を流しつつ、

どうにか動くバイクで帰宅しました。

帰宅して2時間後、応急処置をして葬儀に向かいました。

Sさんのお葬式。

お勤めをしながら、

「もしかしたら今頃、私も葬儀をする側ではなくされる側だったかな」と。

何ともいえない気持ちでした。

【短命(たんみょう)の根機】

事故から数日経ちました。

今でも転倒した時の状況を思い浮かべる事ができます。

すべって「あっ」と思った時には道路に前倒しに。

急いで立ち上がりながら、おぼろげに、

「後ろの車は? さっきまでは走っていたような……」

急ブレーキの音が聞こえるのではないかと思いつつ、

振り返ると、後続の車はいませんでした。

トラックが走っていたらどうなっていたか。

何も考えられずただはねられ、あっさりと人生終っていたでしょう。

お念仏など一言も申すこともない最後です。

あらためてわが身に吹く無常の激しい風を知らされました。

そして覚如(1270-1351)上人の言葉を思い出します。

如来の大悲、短命の根機を本としたまへり。(覚如上人)

阿弥陀さまのこの上ないお慈悲が向けられている対象は、

ほかでもない私、今いのちが終っておかしくない私です。

百万遍どころか十遍、

いや一遍も念仏する事なく人生が終わってしまいかねない私を、

決して見捨てない阿弥陀さまという仏心が、

この娑婆には海のごとく満ち満ちている。

その事を説き明かす浄土真宗です。

「必ず浄土へ往生させる。」

迷いの穢れの境界からさとりの浄土の境界に生まれさせるとお誓いです。

(……そうです。

気づけば死を穢れと意識する私から、

煩悩を穢れと意識する私にかえなされていました。)

私のような40代であろうと、

もっと若い10代でも、幼児であろうとも、

阿弥陀さまは条件をもうけることなく、

その短命で終わらんとするいのちに至り届いておられます。

そんな果てしないお慈悲の光に照らされた今日。

あらためてお念仏を、

お礼を申さずにはおれない事です。

【補足】

人のいのちがある上も、人のいのちが終っても、

かわることのない阿弥陀さまのお心に抱かれます。

「なら今死んでも構わないのか?」

どういう気持ちでおっしゃっているのでしょうか?

単なる理屈で考えないでください。

そして他人事としないでください。

人間、誰も死にたくはありません。

よければ『歎異抄』第9条を読んでみてください。

阿弥陀さまという大きなお慈悲に支えられたいのち。

それは一つの表現として、

安心して「死にたくない」と悩み、

安心して「辛い」と涙流せる日暮らしです。

……それともあなた自身が、

死にたい程つらい心境なのでしょうか?

ならば一端、自分の心境に目を向けるのはやめて、

心臓に手を当ててみて下さい。

心臓は「生きたい」と必至に動いていませんか?

それでも心が沈むなら、お念仏してみてください。

阿弥陀さまの「大丈夫」という声に耳をすませてみてください。

少しち着いたら、テレビでも、周りでも見渡してみてください。

「生きたい」と思えるご縁は随所に待っていると思います。

(……一杯呑んで寝るのもおすすめです。)

(おわり) ※冒頭へ

光顔となれる身

【雨のことわざ】

梅雨の季節。雨がよく降る季節です。

自然と思い浮かぶのが「雨降って地固まる」。

「もめごとなど悪いことが起こったあとは、

かえって基盤がしっかりしてよい状態になる」事のたとえです。

浄土真宗は現在「新しい領解文」問題でもめていますが、

何年か先、「あのもめごとで真宗のみ教えがしっかりしたね」と

笑顔の日々がやってくる事を期待したいものです(苦笑)。

【朝のことわざ】

さて同じことわざで、

朝に自然と思い浮かぶのが、

「朝に紅顔ありて夕べに白骨となる」

朝は「あした」と読みます。

また紅顔は「こうがん」と読みます。

今なら「あした」といえば「明日」。

「こうがん」といえば「厚顔」「抗癌」・・・。

朝は紅いの元気な顔色であっても、

夕べには死んでしまいかねない私。

出典は「和漢朗詠集」の藤原義孝の詩の一節です。

朝に紅顔(こうがん)ありて世路(せいろ)に誇れども、

暮(ゆふべ)に白骨となりて郊原(こうげん)に朽ちぬ

(朝有紅顔誇世路 暮為白骨朽郊原)

人生の無常を説くものとして古来より誦されました。

今ではあまり知られていないかもしれません。

ただ浄土真宗では大切にする言葉です。

なぜなら蓮如上人の『御文章』の5帖目第16通、

通称「白骨の御文章」に出てくるからです。

されば朝には紅顔ありて夕には白骨となれる身なり。

お葬儀の最後に拝読されます。

紅顔(こうがん)な者も必ず郊原(こうげん)に行かないといけない。

死の問題、忘れてはならない問題です。

その解決を示すのが浄土真宗というみ教えです。

【朝のおつとめ】

浄土真宗の朝のお勤め、

それは「讃仏偈」から始まります。

西本願寺は朝6時からです。

わが家は・・・起きた時です。

讃仏偈の冒頭は「光顔巍巍」から始まります。

光顔は「こうげん」と読みます。

光りの顔、仏さまの顔が光り輝いているという意味です。

巍巍は「ぎぎ」と読みます。

「気高い」という意味です。

今なら「こうげん」といえば「抗原」「高原」・・・。

「朝には紅顔ありて夕には白骨となれる身なり」

蓮如上人より無常の厳しさを教えていただきます。

そして同時に、

この人生の行く末は白骨となるのではなく、

お浄土で仏となるお念仏の道がある事もいただきます。

花びらが散った時、

実りなき「あだ花」となって終わる花と、

実りある「枯れても枯れない花」(※)があるように、

人生の行く末も人によって異ります。

光り輝く「光顔」の仏さま。

お念仏の道は、

無常の世の中を生ききった後、

無上のお浄土で仏となる道、

「朝には紅顔ありて夕には光顔となれる身」です。

梅雨のように、しとしとともめ事や悩み事がふってくる毎日。

しかしその事も仏縁でしたと報恩感謝のお念仏もうす時、

そこにはお慈悲の雨にぬれながら、

「あなたを離したくない」という

仏の願い心がしみこんだゆるぎないお浄土への道、

しっかりとした仏の智慧の大地に立つわが身をかみしめる事です。

慶ばしいかな、心を弘誓(ぐぜい)の仏地に樹(た)て (親鸞聖人)

仏さまと共にある大地はいつでも固まっているこです。

(※ バンプオブチキン「ハルジオン」歌詞より)

(おわり) ※冒頭へ

命日の意味

【慶讃法要に思う】

先月の21日、約2ヶ月にわたって行われた「親鸞聖人ご誕生850年・立教開宗800年慶讃法要」が終わりました。

私は5月16日にご本山へ参拝させていただきました。

「新制 ご本典作法」という新しいお勤めがつとまる中、

親鸞聖人のおかげで浄土真宗のみ教えにあうことができた事、

その喜びを思わずにはおれないことでした。

絶対他力の浄土真宗のみ教え。

よくぞ800年も続いたものです。

なぜなら一般的な人間の理屈では、

とうてい理解できない道理だからです。

【吉凶禍福】

昔こんな事がありました。

Hさんのお葬式がありました。

懐かしい面影をしのびつつ、

ふと過去帳を見て気づいたのが、

Hさんの名前が、先祖の方の名前と、漢字は一文字違いますが読みが同じでした。

実はHさんの名は、その先祖からいただいたとの事。

そして両者は命日が一日違いでした。

そこでつい、Hさんのご子息に言いました。

「Hさんと、同じ名前のご先祖の方は命日が一日違いですね。」

「……気をつけないといけませんね。」

「……」

また後日の事。

Hさんの命日の月に、

Hさんのお姉さんの13回忌があった事に気づきました。

「あの月はHさんのお姉さんの13回忌でしたね。」

「じゃあ……おばさんが連れて行ったのかな?」

「……」

Hさんのご子息は決して悪い方ではありません。

お寺も大切にしてくださいます。

けれども世間の物の見方がしみこんでいます。

そして今まで一度も法座のお説教に参った事がありません。

それは、

「命日とは縁起が悪い日」

「死は忌み嫌うもの。だって健康第一だから。」

「友引というではないか。

お葬式は友引にするものじゃない。

友を引き寄せる日だから。

そう、死んだ兄弟や友人は、淋しいから私を死者の世界にひきこうもうとする。」

そんな心理がはたらいて、

「気をつけないと」「連れて行った」

口がすべったのかもしれません。

法座もきっと「参っても退屈なだけ」なのでしょう。

世間には吉凶禍福、

それにともなう祈祷、祈願があふれています。

【800年の歴史】

「絶対他力?

仏の一方的なはたらき?

そんなのはおかしいだろう。

もしそうなら最初からみんな救われているはずだろう。

浄土真宗はみんな救われているのか?」

「善人も悪人もみんな救われるのなら、

この世は大変なことになるじゃないか。

悪を裁き、善を推奨するのが正しい教えではないのか!」

世間の道理からいえば、

浄土真宗の絶対他力の教えは到底通用しません。

とっくに滅亡していてもおかしくなかったのです。

けれどもその教えに感涙し、

合掌念仏を申す人が800年続いたのです。

親鸞聖人は仰せになりました。

「摂取して……摂めとる。ひとたびとりて永く捨てぬなり。

摂はものの逃ぐるを追はへとるなり。」

阿弥陀さまは私を決して離しませんでした。

仏さまに無関心をつらぬき、

時に逆らい、時に馬鹿にしてきた私を、

報われないとわかっているにも関らず、

ずっといだきとらんと智慧の光で照らしていました。

その事にようやく気づかされた今生であったと、

お念仏を申す方々の歴史が、

立教開宗800年です。

「絶対他力……それは他ならぬ私のためでした。」

「悪人正機……私のためのみ教えでした。」

【命日の意味】

Hさんのご子息を責めることはできません。

ご縁がなければ、

誰だって……私だってそのような考えに染まっていたはずです。

生物である以上、死は当然さけたいものであり、

幸運は手にしたいものです。

死はつまらないものであり、

生こそ尊いものと考えます。

そう考えれば、命日は忌み嫌うもの、

何か嫌なことがおこりそうで、

そういう意味で大切にしとかないといけないもの、

でないとバチがあたる……。

そんな心情が生まれてくるかもしれません。

そうは言いながら人間はいつか必ず死ぬ事を知っています。

そして慰め混じりにあみだした観念が、例えば「天国」といわれたりします。

半分希望、半分不審の感情いりまじるこの概念は、

メディアの世界を行き交いします。

浄土真宗はそんな人間の価値観を大きく転換させます。

命日とは故人がいのちをかけて私にみ教えを受け伝えようとしてくれた日。

仏のご恩にきづかさてくださる日。

そういう意味で大切にしたいものです。

※参考:6月5日の別院の常例布教より

(おわり) ※冒頭へ

525年の節目

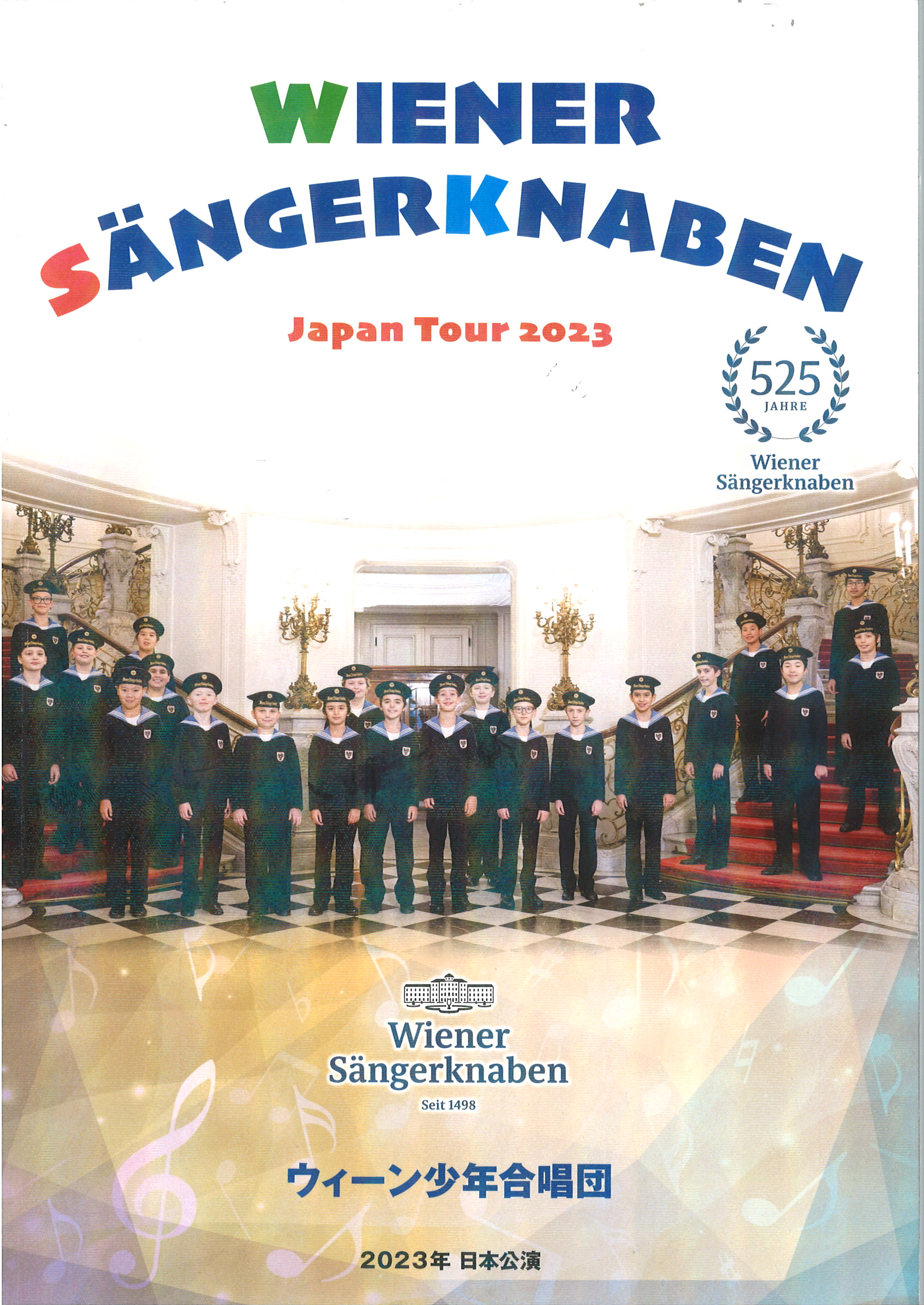

【少年合唱団】

先日の日曜日、「ウィーン少年合唱団」の公演を聴きに行ってきました。

「天使の歌声」と呼ばれ、世界中の人々に愛されているウィーン少年合唱団は、

今から525年前、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアンⅠ世が結成させた

少年聖歌隊を原点として誕生しました。

初めて聴きましたが大したものです。

あどけない22人の子ども達。

歌いながら鼻をかいたり、目をこすったり。

なんだか気軽に歌っているようで、

そのハーモニーの清涼感と声量は抜群でした。

なお演奏には誕生525年ということで、

かつて共に活動したW.A.モーツアルトの作品ケッヘル番号「K.525」、

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の声楽アンサンブル・ヴァージョンもありました。

楽しくあっというまの2時間でした。

【打算なき信心】

次の日曜日(5.14)。

母の日になったその日は、蓮如上人の御命日、今年は525回忌でした。

母と早くに別れた蓮如上人。

波瀾万丈の人生を歩みつつ親鸞聖人のみ教えを大きく広めました。

お正信偈のおつとめ、和讃のおつとめ、さらに領解文。

様々な伝道方法をあみだしました。

またお手紙「御文章(ごぶんしょう)」での文書伝道も積極的でした。

・「聖人一流のご勧化のおもむきは、信心をもって本とせられ候。」(聖人一流章 五帖第十通)

・「そもそも、当流勧化のおもむきをくはしくしりて、極楽に往生せんとおもはんひとは、まづ他力の信心といふことを存知すべきなり。」(当流勧化章 五帖第二十二通)

・「他力信心といふことをばいますでにえたり。これしかしながら、弥陀如来の御かたよりさづけましましたる信心とはやがてあらはにしられたり。かるがゆゑに行者のおこすところの信心にあらず、弥陀如来他力の大信心といふことは、いまこそあきらかにしられたり。」(御袖章 五帖第十二通)

御文章のほとんどの内容は

「他力の信心をいただきなさい」で一貫しています。

凡夫の私がおこす信心は悲しいかな打算的だからです。

「あそこの神さまは効き目がない」

「あっちの神さまにわざわざいって祈ったら効き目があった。」

「とにかく手当たり次第に祈っておこう。」

そういう凡夫の「効く」「効かない」で発す信心ではなく、

蓮如上人は他力の信心といわれました。

それは私がみ教えを「聴く」か「聴かないか」、

お慈悲とふれあっているかどうかが問題となります。

母親の愛情で育つ子に親への不信はありません。

不疑(疑わない)なのではなく、

無疑(疑いがない)なのです。

それを他力の信心といいます。

【浄土愛】

ウイーンの合唱団日本公演で必ず歌われる曲目があります。

童謡「ふるさと」です。

兎追ひし彼の山 小鮒釣りし彼の川

夢は今もめぐりて 忘れがたき故郷ふるさと

奇しくも今年は「うさぎ年」。

日本の郷土愛を美しく奏でてくれました。

そしてフィナーレは定番「美しく青きドナウ」。

ヨハン・シュトラウスⅡ世の代名詞のようなワルツ曲で、

オーストリアの第二の国家といわれているそうです。

ニューイヤーコンサートでもよく聴きます。

母なるドナウ川への賛美。

それに託した祖国への熱い愛の熱唱でした。

祖国愛や郷土愛の音色。

それはお念仏にも共通するものがあります。

お浄土へ往生がさだまり、

そのご恩報謝のお念仏です。

そんなお浄土は「私が仏となる」目的の場所ですが、

一方で「懐かしい人や両親・家族、諸仏や弥陀が待っていてくれる」、

ふるさと的世界です。

「また会いましょう。待っていてください。」

他力の信心以外、他に何も持ち合わせない人生の一人旅。

しかしこの度の生業(なりわい)を精一杯つとめさせていただき、

お念仏申しながら、ご法義のお土産をたくさん持って、

いつの日にか帰ります。

Donau so blau,(とても美しいドナウ川)

Durch Tal und Au(谷や野を通って)

Wogst ruhig du hin,(ずっと穏やかに流れる君に)

Dich grust unser Wien,(私たちのウィーンはあいさつをする)

Dein silbernes Band(君の銀色のリボンは)

Knupft Land an Land,(国と国を結び)

Und frohliche Herzen schlagen(心は楽しく鼓動する)

An deinem schonen Strand.(君の美しい岸辺で)

※訳はこちらを参照

ドナウ川のごとき、

様々な人・物・事を結ぶお念仏。

今日も美しく奏でさせていただきます。

(おわり) ※冒頭へ

京都にて

【屏風】

先週、京都へ行きました。

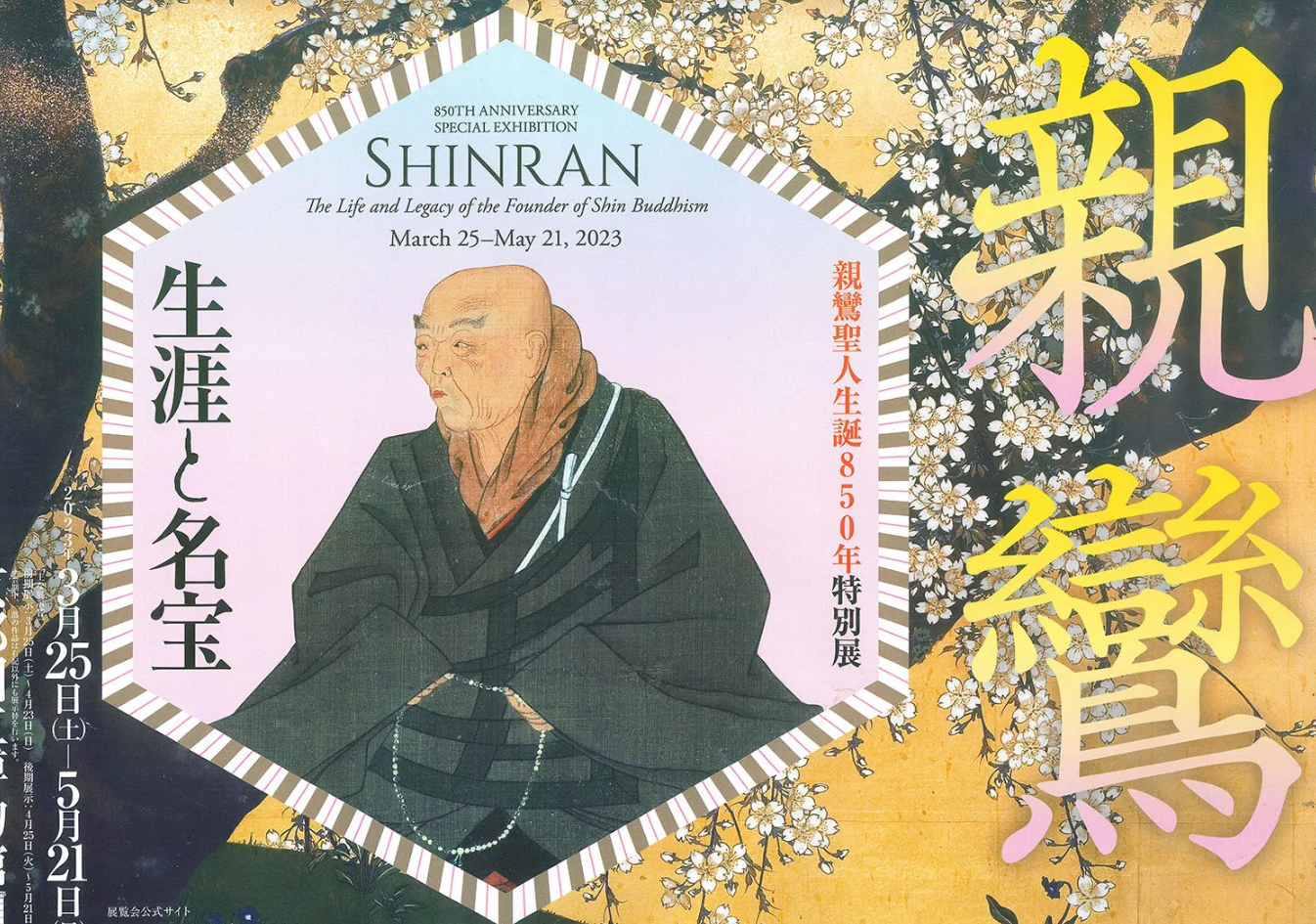

目的は京都国立博物館の親鸞聖人ご誕生850年を記念した「親鸞展」。

親鸞聖人の自筆に終始感動した2時間でした。

次の日の朝、西本願寺のお朝事へ。

朝6時から新しい節の正信偈でした。

終ってから京都駅に向かう途中、

何気なく東本願寺へ立ち寄りました。

9時までの時間つぶし……と思いきや、

西本願寺と同じく「親鸞聖人ご誕生850年慶讃法要」中で、

境内内外はポスターや立花、現代アートなどで彩られ、

見所満載でした。

ご影堂で声がするので行ってみるとまだお朝事の途中でした。

実は東本願寺は7時からのお朝事。

しかも毎月28日は親鸞聖人の月命日に加えて、今は慶讃法要中ということで

一時間をこえるお勤め中でした。

法話まで終わった所で8時半。

いよいよ駅にと思っていると、

境内の「慶讃テーマ館」なる所が開館しました。

ふらっと入ると、

「宗祖親鸞聖人展」、「教行信証展」、そして「親鸞画展」と様々な展示が。

東日本大震災1日前にできあがったという井上雄彦氏の屏風『親鸞』もありました。

先日同氏の監督『THE FIRST SLAM DUNK』を見たばかりというのもあって

思わぬ出遇いに大いに感動しました。

ケースに入っていない六曲一双(そう)の屏風。

手を伸ばせば触れられる距離。

鑑賞者は私1人。

後には警備と係1名が無言の監視。

緊迫感のある約20分間、

細部にわたって観賞させてもらいました。

貴重な時間でした。

【なぞかけ】

そろそろ駅へと思った時、

「まもなく視聴覚ホールにて慶讃寄席を開催します。

どうぞお集まりください。」

アナウンスが流れました。

言われるがままホールに着席。

桂小春団治師匠の「真宗落語」が始まりました。

「落語は短い話から長い話まであります。

短いのはというと、

『隣の家に囲いができたんだって?』『へー。』……終わりです。

こんなのもあります。

『向こうからお坊さんが1人歩いてくるで』『そう。』

『向こうからお坊さんが2人歩いてくるで』『そうそう。』

『向こうからお坊さんが365人歩いてくるで』『そうそうそうそう……』」

お寺を意識してか、お坊さんネタでした。

そして「なぞかけ」もお坊さんネタでした。

「なぞかけ」とは「なぞなぞ」の変型です。

「AとかけてBと解く。」

「その心は、C。」

一見なんの関係もなさそうなAとBが、

「C」でその共通点を言い当て、「うまい!」となるわけです。

たとえば、

「ウグイスとかけて、お葬式ととく。

その心は、どちらも鳴く鳴く梅に行きます(泣く泣く埋めにいきます)」。

同音異義語の豊かな日本ならではの言葉遊びです。

「お坊さんとかけて朝刊ととく。

その心は、今朝来て今日(経)読む(袈裟着て経読む)!」

そして新作落語「親鸞で行こう」が始まりました。

約45分、すっかり笑わせてもらいました。

【今日の願い】

袈裟と経は僧侶の必需品です。

けれどもまた、

今朝(あさ)と今日(いま)も、僧侶が大切にするワードです。

朝には紅顔ありて夕べには白骨となる

『和漢朗詠集』下に出てくる文であり

(正確には「朝に紅顔あって世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」)、

蓮如上人の「白骨の御文章」でも有名な文句です。

「今朝」元気であったとしても、

夕方までそのわが命の保証はありません。

世の無常という現実は肝に銘じる仏の教えです。

ならば「今日」という一日を大切にしたいものです。

「今日はどんな一日にしようか」、

「今日はどんな一日にしたいか」と、

前向きに自分に問い、わが願いを確認したいものです。

「良い一日にしたい」と願う私達。

ならばそのために何をすべきか。

「……喧嘩はすまい。」

いろいろあるでしょうが、

願いという言葉をもつ事によって、

人間はその言葉に背中を押され足が前に進むのです。

【名号】

浄土真宗の経。

それは阿弥陀さまの物語です。

阿弥陀さまの話とは、

阿弥陀さまの願いのお話です。

「私はあらゆる衆生をこんな風にしたい」

その願いの結晶が「南無阿弥陀仏」、

これを名号(みょうごう)といいます。

親鸞聖人が生涯「これこそが唯一無二の名宝」と説かれ続けたものです。

「南無阿弥陀仏」と申すお念仏は、

仏さまの側からいうと、

「わが名にかけてあなたの命をむなしく終わらせない」、

そんな喚び声、名号(みょうごう)なのです。

夜が新しい朝を連れてきます。

「今日はどんな一日にしたいか」

「良い一日にしよう」と思いつつ、

お念仏をしながら、

「今日も阿弥陀様は何と願っておられるか」、

「私のためにそんな事を願ってくださるか」、

そのことを聞かせていただきます。

朝刊は明日ではなく今日読みます。

お経も「歳をとってから」でなく今日(いま)です。

無常の人生に待ったなし。

ご縁がととのった時に読みたいものです。

(おわり) ※冒頭へ

生けるということ

【生け花とは】

もう20年前の事です。

当時通っていた大学院のゼミ(授業)で先生が、

「かわいそうと思わないか?」

と質問してきました。

「仏壇の花だよ。あんな可憐な植物を切って使うなんて。

かわいそうだと思わないか?」

シーンとする教室。

「そうかな」と少し思う私。

確かに仏教は殺生を良しとしません。

たとえ植物であろうともいのちはいのち、

そういう見方も一応あります。

あれから時折思い出していた先生の質問。

それに応答するような詩にであいました。

東井義雄先生の詩です。

花

花をいけるということは

花を生かすということ

野にあったときよりも

畑にあったときよりも

もっとほんとうに生かすこと

室を生かし

室にも室の花を咲かせること

そして 人の心の中にも

花をいけること

そうやって 自分が花になること

(『東井義雄一日一言』の「6月19日」より)

辞書には「花を生ける」とは

「花を生かしておくために、何かに入れる。生き続けさせる」とあります。

けれども華道では違うのです。

勿体なくも花のいのちをいただきます。

食べ物のいのちと同様、大切にいただきたいものです。

ですから単なる装飾品、適当には飾りません。

美しく大切に飾り、私の身の上に生き生きと活かすのが「生け花」です。

お仏壇の仏華。

その花をもってお浄土の荘厳、

阿弥陀さまのお慈悲のはたらきをいただきます。

お仏壇を中心に、部屋や家庭全体を、

仏教のみ教えを聞く道場、

お念仏をあじわう場とし、

何よりその事にひたる私とします。

「阿弥陀さまはいつでも一緒でした」と、

信心の花を咲かせます。

【33回忌】

東井義雄先生の御命日は4月18日。

今年で33回忌です。

2年前に少し法話をかかせていただきました。

今回はその続きを少し。

教育者であり念仏者で有名な東井先生ですが、

若い頃は無神論者、阿弥陀さまを嫌う時もあったそうです。

その考え方がひっくり返される事件がありました。

教員として踏み出してから五年目、二十五歳の私は、

中学校にも、商業学校にも、工業学校にも進むことの許されない貧しい家の子どもがほとんどの「高等小学校」の子どもを志願して担任させてもらっていました。

ある日、授業が終わったとき、私は、子どもたちに「何か、質問はないか」と尋ねました。北村彰君がそれを待ち構えていたように「はいっ!」といって挙手しました。私は、ギクッとしました。いつも厳しい質問を浴びせかける子どもだったからでした。そればかりではありません。怠け者の私など、はずかしいような厳しい生き方をしている彼だったからでした。

北村君は、貧しい母子家庭の子どもで、小学三年のときから、八年間、毎朝三時半に起床、町中を新聞配達し、終ると勉強、朝食を済ませて登校、学校が終ると、飛んで帰って、町中、夕刊配達をしている子でした。お母さんが厳しい方で「おまえの本職は勉強だ。学校で居眠りなんかするようなら、新聞配達をやめてしまえ」と言っておられるとも聞いていました。夏の日など、他の子どもの中には居眠りをする子があっても、彼は、どんな暑苦しい日でも、背すじをピンと伸ばして、にらみつけるような目で授業を受けるのでした。

「北村君、何?」

と、私が指名すると、

「先生、ああと口をあけると、喉の奥に上から下がっている、ぼくらが『ノドチンコ』と呼んでいるものが見えてきます。あれは、どういうはたらきをしているものですか」と申します。私は、困ってしまいました。「ノドチンコ」と呼んでいるものが存在していることは知っていましたが、そのはたらきは全く知りませんでした。そのはたらきに疑問を持ったこともありませんでしたし、教わった記憶もありません。

「北村君、申しわけないが私にもわからん。今夜、調べてみるから、すまないが明日まで答えを待ってみてくれないか」

としか言いようがありませんでした。

その日、学校図書の中から人体に関する書物を風呂敷いっぱい借りて、私は下宿に帰りました。夜半すぎ、やっと解りました。

口から入った食べ物は、食道を通って胃に送られるわけですが、喉の奥で食べ物が通る「食道」と、鼻から吸い込んだ空気が「肺」に進む「気管」とに道が岐(わか)れています。その岐れ道で、もし食べ物が「気管」の方に進むと窒息してしまいます。そういうことにならないようにするために、食べ物を飲み込むときには、あの「ノドチンコ(ほんとうの名前は『口蓋垂(こうがいすい)』」が、気管の入り口をピタリと蓋してしまうのだそうです。そのおかげで、間違いなく「食道」に進み「胃」に進むのだそうです。

それが解ったとき、天地がひっくり返るほどショックを受けました。そのはたらきを知らぬぐらいですから、一度も感謝したことなどありません。お礼を言ったことも、もちろんありません。それどころか「ノドチンコ」のこと一つ解っていないくせに「唯物論」だとか「無神論」だとか、偉そうなことを言い、「傍若無人」に生きてきた私でした。……

いつもバカにしながら呼んでいた『正信偈』の「凡聖逆謗斉回入 如衆水入海一味(凡・聖・逆・謗、斉しく回入すること、衆水の海に入って、一味なるが如し)」という言葉が思い出されてきました。

「凡(ほんとうのことは、何もわかっていない愚か者の私のこと)」

「聖(唯物論のほんのひとかけらをかじって、無神論をふりまわしていた思いあがった私のこと)」

「逆(生かされていながら、生かしてくれているものに尻を向けていた私のこと)」

「謗(生かしてくれているものに逆くばかりか、それを謗る罪を敢えて犯していた私のこと)」が、

わけへだてもなく「斉しく」、ちょうど、どんな荒れ狂う川の水も、汚れた川の水も摂めとっていく海のように、必ず摂取される世界があったのです。そして、その世界のどまん中に、私は生かされていたのです。逆いているときも、謗っているときも「み手のまんなか」であったのです。

(東井義雄『仏の声を聞く』43-48頁)

「ノドチンコ? そんなものの役目なんてないんじゃないか?考えても仕方ないよ。それよりも今の授業の内容について質問しなさい」

と答えがちな私。

けれども東井先生は質問を正面から受けとりました。

先生のお人柄もさることながら、

真剣に授業を受ける北村君からの質問というご縁もととのったのでしょう。

そしてその答えに出会った時、

それを単なる科学的な答えだけで終わらせず、

そのことを通して、他力の世界に出遇っていかれたのでした。

なお「凡・聖・逆・謗」とは「凡夫、聖者、五逆罪の者、謗法罪の者」の事ですが、

それを全てわが身にひきあてる味わい、好きです。

33回忌の節目。

先生をご縁に、仏華やノドチンコにかぎらず、

あらゆるいのちを大切な仏縁とさせていただき、

お念仏申させていただくことです。

(おわり) ※冒頭へ

ウサギと海

【川にウサギ】

四月は旧暦で「卯月」といいます。

卯の花がきれいにさくので卯月、

また干支の四番目「卯(うさぎ)」から卯月なのだとか。

うさぎ年の今年。

四月はいよいよウサギのように様々な事に飛びはね(チャレンジし)たいものです。

先日、そんなウサギにまつわるウクライナの民話を聞きました。

「空を泳ぐ魚と川を泳ぐウサギ」

(How a Fish Swan in the Air and a Rabbitg in the Water)

どんな内容かというと、

昔、ウクライナの小さな村に老夫婦が住んでいました。

ある日、夫は森で金の入った壺を見つけました。

喜んで妻に話そうと思いましたが、

妻のおしゃべり癖を思い出して一計を案じます。

まず魚とウサギを市場で買いました。

そして、それぞれ森の木の上と川の中に置いておきました。

後日、夫婦は壺を取りに行きました。

そこで妻は木の魚、川のウサギを見て「変な森だ」と驚くのでした。

後日、夫婦げんかの後、妻は腹いせに金の壺の事を村長にしゃべってしまいます。

村長がその事を夫にたずね「壺をわたせ」とせまった時、

夫は、「妻は夢の話をしたのです。妻は魚やウサギの話をしませんでしたか?」

村長は妻にたずねました。

「ええ、壺の所へ向かう途中、木の上にいる魚や川にいるウサギを見ました。不思議な森でした。」

村長は笑って帰宅。

金の壺は無事、老人のもとにとどまり、老人は幸せにくらしましたとさ。おしまい

川にウサギが住めるはずがありません。

ありえない話、それが「川にウサギ]なのです。

【波にウサギ】

ところで、専徳寺の本堂には写真のような「海を泳ぐウサギ」の彫刻があります。

長い間、どういう意味があるのか不明でした。

因幡の白ウサギ・・・?

数年前に前住職が発見したのが干支でした。

ウサギの他に、虎、龍も彫刻してあります。

どうやら本堂建設の起工式・上棟式・完成までの年が、

寅・兎・辰年だったようです。

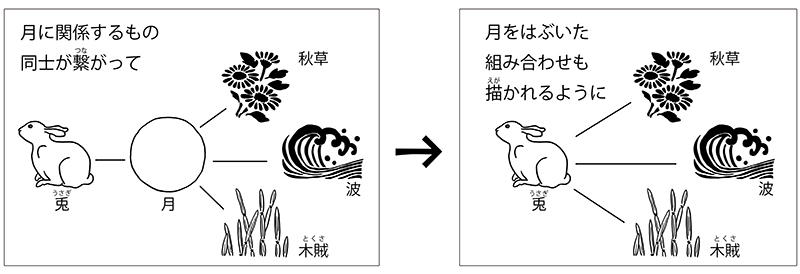

ですがなぜ「海にうさぎ」なのか。

それを知ったのが「京都国立博物館」HPの「博物館ディクショネリー」の次のお話でした。

「兎と月の連想ゲーム」

■月の兎

夜空に浮かぶ月の模様に、兎の姿を探したことがありますか? 「月には兎がすんでいる」というお話は、中国から日本に伝わりました。さらにさかのぼると、インドの古い古い記録にも、月の中の兎の話があります。どうやら、インドの「月の兎」のお話が、中国を経由して、仏教に関するお話とともに日本に伝わったようです。

・・・兎は、臼と杵で何かを作っています。日本では、「餅をついている」と言いますよね。でも中国では、「不老不死の薬を作っている」と信じられました。どうして日本で「餅をつく」と言うようになったのか、はっきりとした理由はわかっていませんが、満月を表す「望月(もちづき)」と「餅つき」が似ているので、餅つきになった、と考える人もいます。

とにかく、兎と月はとても繋がりが強いものだと考えられたので、「月にすむ兎」や「月を眺める兎」を描いた作品が、中国でも日本でも、たくさん作られました。

■月に替わって……

日本の美術の中で、兎は、秋草や波、木賊(とくさ)(細長くてかたい植物)と一緒に描かれることもあります。どうしてでしょう? 実はこれらも、すべて月と関係があるものです。

秋は、月が美しく見える季節です。また、お能のあるお話の中には、琵琶湖に映る月を見て、月の兎が波間をかける様子を想像する場面があります。木賊は、ものを磨くために使ったので「磨いたように輝く月」を読む和歌に登場します。月をきっかけに、連想ゲームのように想像が広がって、やがて月をはぶいた「兎と秋草」「兎と波」「兎と木賊」の組み合わせが描かれるようになったのです。

大変勉強になりました。

【ありえない出会い】

あらためて本堂の彫刻「兎と波」を眺めます。

元気に波の上を跳ねているウサギ。

ありえない状景ですが、

月というご縁を通して二つは出会いました。

用事の済んだ月は姿を消しています。

そんなウサギにわが身をひきあてます。

凡夫の私が深き「生死の苦海」を泳ぐことなどとてもできません。

煩悩の荒波であっという間に沈んでしまいます。

しかしお釈迦さまを始め、親鸞聖人、それを引き継がれた多くの先人の言葉にであい、

他力の道、生死の海をこえゆく船「弥陀弘誓の船」にであいました。

その事をかみしめ、口にとなえるのが「ご恩報謝のお念仏」。

気づけば「生死の苦海」は単なる迷いの世界ではなく、

「弥陀の本願海」、弥陀と共にある世界でした。

「波をこえるウサギ」の私。

それも他でもなく眼には見えない多くの宿縁のおかげです。

今は亡き多くの先祖、家族、両親。

懐かしい友人、恩人。

袖触れ合った数かぎりない方々。

諸神も同様です。

みな一様に、ウサギと波を結びつけた「月」のごとき存在。

私と阿弥陀さまを結んでくださった善知識(私を仏の教えに導く善巧なる知識をそなえた方)といただきます。

結んでくださり、

「私を拝むのではないよ。阿弥陀さまと共に歩むのだよ」と、

さらりと身を引かれておられます。

「南無阿弥陀仏」

新年度、

「遠く宿縁を慶び」つつ、弥陀の本願海、

一日を飛び跳ねてまいります。

(おわり) ※冒頭へ

3つの「生かされて」

【ご恩に生かされて】

生かされて 生きてきた

生かされて 生きている

生かされて 生きていこうと

手をあわす 南無阿弥陀仏

これは仏教讃歌「生きる」一番の歌詞です。

作詞されたのは奈良県のご住職で詩人の中川静村(1905~1973)。

昨年が50回忌でした。

「生かされて 生きてきた」♪

「生かされる」とは一見すると、受け身的で、

他人に全てゆだねてしまった弱気な雰囲気も感じさせます。

「人生は生かされているんじゃない。

生きる人生でなきゃいけない」(中村天風)

という意見も勿論あります。

ですが作者がいいたいのは「知恩」です。

過去・現在・未来にわたって、

多くの恩恵をいただいているから、

「生かされて 生きている」。

その自覚と感謝を歌にこめています。

どれほど多くの動植物のいのちをいただいてきたか。

どれほど多くの人々の努力や苦労の上に今の生活があるか。

食事も仕事も生活も、

何気なく、ただ忙しく過ごしてしまう毎日ですが、

かけがえのないご恩の上にある私のいのちです。

【願いに生かされて】

様々なご恩があって今日の自分が生きています。

その一番身近な「ご恩」は、やはり親でしょう。

親は子どもに対して願いをもちます。

「しあわせな大人になってもらいたい」

そして親は願うだけでなく、

そうなるように言動を発し、行動を起こします。

子どもに寄り添い、子どもを包み込みます。

愛情をそそぎ、笑顔で子どもを励ますのです。

その親との信頼関係によって情緒がそだちます。

「手をあわす 南無阿弥陀仏」♪

浄土真宗のよりどころの阿弥陀如来。

親様という愛称をもつのは、

「本願」という、特別な願いをおこされているからです。

「生きとし生けるものすべて、

浄土に生まれて仏になってもらいたい」

法蔵菩薩という位の時、

五劫という長い思案の末に、

その願いを実現する誓いをおこし、

兆載永劫という果てしない期間の修行の末に、

その願いを完成して「南無阿弥陀仏」の仏さまとなられました。

お経にはそう阿弥陀さまの物語が記されます。

親が子と離れないように、

いつでも私に寄り添い、私を包みこみます。

この私が「南無阿弥陀仏」とお念仏申す中に、

お慈悲いっぱいの仏の光と喚び声を聞きます。

そのお育てをいただく時、

何が起きてもおかしくない迷いの人生、

何をしでかすかわからない苦悩の人生、

しかし何も心配はありませんでしたと、

安心して悩み迷う、

ありのままの私の人生がそこにはあります。

【私小説】

昨年亡くなった作家の西村賢太(1967-2022)さん。

運送業を営む裕福な家庭で、子どもの頃から本をよく読んでいたそうです。

ところが中学で父親が事件をおこし逮捕されてから一転します。

中学卒業後、土木の仕事、肉体労働を転々とします。

日給をお酒等につぎこんでしまいます。

29歳の時、酒に酔って人を殴って留置場に入り猛省。

社会を怨み、それ以上に自分を恨みました。

そんな時に古本屋でであったのが「藤沢清造」の小説でした。

藤沢清造の小説、それは私小説でした。

作者が直接に経験したことがらを素材にして、

ほぼそのまま書く一人称的な小説の事です。

貧窮の中を生きる主人公。

その藤沢の作品を一読して、

「泣きたい程の共感を覚えた」そうです。

事件後、清造の「没後弟子」を自称。

私小説作家として執筆の道を歩みます。

自身の生い立ちや心情を率直にユーモアを交えながら書きました。

そして、

平成19年「暗渠の宿」で野間文芸新人賞を受賞。

平成23年には「苦役列車」で芥川賞を受賞しました。

30年の貧乏生活から抜け出たそうです。

某番組で西村さんはこう言われました。

「結局、今までさえなかった、何にもなっていなかった頃の[出来事]が、

全部ネタになっているわけですからね、小説の。

全然無駄にもなっていないし、

むしろそれがあったから今続けていられると。」

【全てが生かされて】

おほいなるもののちからにひかれゆく

わがあしあとのおぼつかなしや(九条武子)

念仏者が安心して悩み迷える理由。

それは「何があっても大丈夫」と喚ばれる親様と一緒だからです。

また別の言い方をすれば、

悩み迷い、その時は失敗して空しさを感じた事も、

決して無駄とはならない、

全ての出来事が「生かされる」からです。

本願力にあひぬれば むなしくすぐるひとぞなき (親鸞聖人和讃、天親讃)

お浄土の道は決して空虚な道とはなりません。

何気ない日常も、

あの時の道草も大切なお浄土への糧でした。

そう思えるほどの、

仏さまの用意周到なご恩のまっただ中、

「弥陀の大悲の弘誓の恩」を知らされます。

生かされて生きる他力の人生。

それはある意味受動的です。

お慈悲をいただくばかりです。

しかし見方をかえると、

こんな積極的な人生はないのです。

西村さんの私小説のように、

人生全てが生かされる道。

自分の物語を堂々と執筆しつづけるお念仏の人生です。

多くのご恩に生かされて生きてきました。

そして今、

如来の願いに生かされて生きています。

故にこの人生の出来事、

もれなく生かされて生きていくのです。

手を合わして「南無阿弥陀仏」。

感謝をかみしめる日暮らしです。

(おわり) ※冒頭へ

新しいものと古いもの

「私は旧くならないことが新しいことだと思っているの。

本当に新しいことは 旧くならないの。」(映画『宗像姉妹』より)

【旧訳・新訳】

お経には旧訳(くやく)と新訳(しんやく)というのがあります。

「ふるい訳」と「新しい訳」という意味で、

大体『西遊記』で有名な玄奘(げんじょう、602-664)三蔵法師の頃からが「新訳」です。

旧訳の代表は鳩摩羅什(くまらじゅう、344-409?,413?)です。

岩波の『仏教辞典』をみると、例文として、

「サマーディ」:「三昧(さんまい)」→「三摩地(さんまじ)」

「ヨージャナ」:「由旬(ゆじゅん)」→「踰闍那(ゆじゃな)」

「サットヴァ」:「衆生(しゅじょう)」→「有情(うじょう)」

他にもたくさんあります。

玄奘三蔵は言葉に厳密な人だったようです。

新訳語の方がインドの言葉サンスクリットの発音や原意に忠実です。

では旧訳は劣っていて、新訳は優れているか、

旧訳は誤りで不完全であると排斥するべきか。

そうでもありません。

むしろ旧訳の方が名文である場合が多いのです。

浄土真宗のよりどころの聖典に『阿弥陀経』があります。

これも旧訳です。

新訳の玄奘三蔵訳はめったにお目にかかりません。

【五存七欠】

『阿弥陀経』より重要なのが『無量寿経』です。

正依(しょうえ、正しきよりどころ)の経典です。

この経典にもいろいろ訳があり「五存七欠」といって、

五訳の漢訳が残っています。

正依のお経は、時代的に丁度まん中あたり。

つまり正依より後の訳もあるのですが、

語句の違いだけでなく、

文体的にも、内容的にも正依の方が、

阿弥陀さまの教えを味わうのにふさわしいのです。

勿論、他の訳が悪いのではありません。

親鸞聖人は著書に随所に引用されます。

【新しい領解文】

今年の1月16日、ご門主のご消息(お手紙)によって、

「新しい領解文(りょうげもん)」が示されました。

この「領解文」とは、

「浄土真宗の門信徒が心得るべき信仰上の要点を、

安心(あんじん)・報謝・師徳・法度の4段に分けて示したもの。

改悔文(がいけもん)ともいい、蓮如の作と伝えられている。

……簡潔な内容で一般の人々にも理解されるよう

平易に示されたものであるが、

異安心に対して浄土真宗の正しい意趣をあらわしたものである。」

(『浄土真宗辞典』689頁より)

その領解文もできあがっておよそ500年。

『領解文』の理解における平易さという面が、徐々に希薄になってきたことも否めません。したがって、これから先、この『領解文』の精神を受け継ぎつつ、念仏者として領解すべきことを正しく、わかりやすい言葉で表現し、またこれを拝読、唱和することでご法義の肝要が正確に伝わるような、いわゆる現代版の「領解文」というべきものが必要になってきます。

そこで示されたのが「新しい領解文」でした。

法要の準備にきてくださっていた仏婦役員さん数名と一緒に、

このご消息を聞いていました。

「正しく、わかりやすい言葉で表現」というのが嬉しく、

楽しみに聞いていました。

ご消息が終った後、しばし沈黙。

ご門徒さんから「もう前の領解文はよまないんですか?」と。

私も苦笑いしてしまいました。

たしかに今の時代の読み方です。

また覚えやすいようにという工夫で、

散文ではない文章です。

ただ内容表現がずいぶん変わっていました。

また従来の仏教用語(真宗用語)が消えたかわりに、

新しい真宗用語が増えました。

そして後半は従来の領解文にはないもので、

「ずいぶん時代に阿(おもね)る」内容という印象。

「浄土真宗が誤解されなければよいが。

いや、もうそんな事は言っていられない時代なのか。」

随分時代を先取りしたような感じの「新しい領解文」でした。

【感性ですが】

現在、「新しい領解文」は、

内容の問題、できた経緯の問題、

政治的な関わり等々がからんで、

いろいろと議論されています。

「伝わる伝道」は大事ですが、

「正しく伝わる伝道」でなければなりません。

「新しい領解文」ではなくて「新しい浄土真宗の信条」

ぐらいでとどめておけば良かったのかもしれません。

「新しい領解文」も言葉ですから、

「あそこの言葉はこういう意味で……」と、

正しい教えの内容として伝道していけば良いのでしょう。

ただ個人的に、

感性の問題として合点がいかないというか、

一ヶ月たってもまだまだ慣れない表現があります。

「私の煩悩と仏のさとりは 本来一ひとつゆえ

「そのまま救う」が 弥陀のよび声」

そういう言い方もできるか、

それはそうなのかもしれませんが、

あまり日々、頻繁に、

家族と一緒に、

公けの場で一緒に唱和はしたくない表現です。

誤解を生みそうなので。

元々、この「新しい領解文」は2年前に発布された、

「浄土真宗のみ教え」がベースです。

……あの頃から話し合うべきでした。

「浄土真宗の生活信条」と同格にしていました。

もう後の祭りかもしれません。

【伝わる伝道】

しばらく「新しい領解文」は唱和されることでしょう。

けれども浄土真宗の聖典は新訳でなく旧訳、

新しい訳より前の訳をもちいるように、

「やはり蓮如上人の領解文は名文だね。

言葉は今の時代にはないが、無駄なものがない。」

となるような気がします。

僧侶になって30年。

やはり従来の領解文で生きてきた人間です。

蓮如上人の領解文を中心に、

新しい領解文もとりいれながら、

令和の時代、

伝わる伝道に邁進してまいりたいと思います。

(おわり) ※冒頭へ

待っている世界

【仏花のルール】

お仏壇につきものの「花瓶」。

お参りに行くとその中に様々なお花がお供えしてあります。

……だいたい菊が多いのですが。

どんな花もきれいですが、

仏花に立ててはいけない花があります。

曼珠沙華、凌霄花(のうぜんかずら)、馬酔木、トリカブト。

これらは「毒花」で立てられません。

またバラ・木瓜(ぼけ)といった「トゲのある花」もです。

トゲを取り除いて用いることもありますが、

そのまま立ててはいけません。

他にも「病葉」(わくらば)(病気で変色した葉)、

カサブランカなど「香りの強い花」、

出生のわからない花、造花も禁止です。

ちなみに葬儀や中陰中、仏華は赤い色の花は避け白が中心です。

「悲しみをあらわす色が白だから」という意味かと思いきや、

華道の世界では白色の花、特に白の一輪菊などは一番格が高い花とされており、花材のなかでは一番上段に用いるものとされています。仏教においても、念仏者を「人中の分陀利華(白い蓮の花)」と讃えています。お浄土へ参られた方々を心より敬い、追悼させていただくというこころで、 白い基調の仏華を満中陰まで立て続け、いま尊い仏縁に遇っているのだと知るその行為こそが、何より大切だと思っています。

(弓場洋子『いのちの荘厳』(本願寺出版)17頁)

勉強になりました。

【松と“待つ”】

葉物、花物、木物。

仏花にはたくさんの花材があります。

その中で、親鸞聖人の御命日をお偲びする報恩講に必ず使用される木物が「松」です。

松は花材として最も上等です。

また一説に親鸞聖人の幼名が松若丸だから、

また「松」という漢字には、「十」と「八」があり、

阿弥陀さまのご本願、第十八願を意味するとも。

そんな松は「待つ」とも読みます。

菊が「(お聴聞を)聞く」を連想させるように、

故人がお浄土で私を「待っ」ておられると想像します。

今月15日は「涅槃会(ねはんえ)」。

お釈迦さまがお亡くなりなった日です。

「涅槃図」では弟子だけでなく、

たくさんの動物たちが泣いています。

別れの多い人生です。

しかし弥陀の本願を聞く時、

幼い頃に別れた家族も、

若い頃に別れた友人も、

最近別れた多くの知人も、

その他全ての懐かしい人々・動物、

みなもらさず弥陀の本願通り、

お浄土で待っておられます。

【変化する私】

想像力は知識よりも重要である(Imagination is more important than knowledge)

(アインシュタイン)

煩悩まみれのまま救われる浄土です。

ならば阿弥陀さまに甘え、

「私がお浄土へ生まれた時はこんな感じ」と、

煩悩まみれのまま次のように想像させてもらいます。

たとえば……。

目の前には幼少期に別れたお爺ちゃんがいます。

私は子どもの姿です。

「よく来たな。」

笑顔を交わしてふりかえると、

そこには高校以来会っていない友人が。

私も高校生の姿です。

「よう、元気か。」

懐かしい話をしながら、ふとふりかえると、

そこには子どものままなくなったわが子が。

私は父親の姿。

「やっと会えたね。お前のおかげでお念仏が喜べたよ。」

そして両親と、恩師と、恩人と……。

私はその都度変身しながら再会します。

お浄土は何次元かわかりませんが、

時間を超越しているでしょうし(笑)

限りない人たちが待つお浄土。

道草食わずにまっすぐ歩みたいものです。

【竹馬の友】

先日、同級生のIが突然亡くなりました。

お寺の日曜学校にも来てくれていました。

高校までほとんどクラスが一緒。

大学からはお互い連絡していませんでしたが、

いつかまた会う日を楽しみにしていました。

「(お前は)48歳無職独身!」

そんな意味不明な言葉でよくからかわれました。

本やCDを貸してもらった事。

一緒に勉強、食事した事。

争ったり、テストを競った事など思い出がよみがえります。

故人のお姉さんからこんな話を聞きました。

弟の姿をみながら、幼い娘が「おじちゃんはどうなったの?」とたずねるので、

おもわず「宇宙にいったのよ」と。

「だったら私が宇宙飛行士になれば会えるの?」と訊かれ、

それ以上、うまく答えられなかったそうです。

宇宙飛行士になるのは大変ですが、

はたしてなっても会えるか・・・・。

物理の限界を思います。

仏教の真理、縁起の話ならば答えていけます。

本当の意味で平等の世界、

それがお浄土の世界、さとりの世界です。

さとりの道を歩みとげる時、

それは必然的に故人との再会を意味します。

さとりへの道は宗派によってさまざまです。

浄土真宗ははお念仏一つと聞くばかりです。

本堂で朝事をつとめながら、

「Iよ、また浄土で会おう」、

そう思いつつ、お念仏する事です。

Iの待つ浄土へ。

また一つ、浄土へ参る理由が増えました。

【おまけ:待つことなし】

もう一つ、「待つ」に関して。

ご高齢の方でこういう言い方をされる方がいます。

「お迎えを待つ」

デイサービスの車を待つのではありません。

臨終の事を指しています。

臨終に阿弥陀さまがお浄土から迎えにやって来るという思想、

「臨終来迎」から出てきた言葉です。

「はやくお迎えが来てくれれば良いのですが(苦笑)」

思わず愚痴をこぼす気持ちも分からなくもないですが、

親鸞聖人はこう言われます。

臨終まつことなし、来迎たのむことなし

お互い、本堂で阿弥陀さまの話を聞いたからには、

もうすでに今、阿弥陀さまがご一緒といただきます。

「いつ死ぬのか……」、「いつお迎えが……」と、

臨終に用事はありません。

「いや~、なかなか思えない。」

それは努力しないといけません。

想像力には努力が必要です。

お念仏も同様です。

「なかなか念仏が出ません」

「婆さん、念仏は屁じゃないぞ」(F和上)

念仏も口を開けて声をださなければ出ません。

弥陀の本願におまかせした人生。

慈愛の中に生かされ、

臨終を気にせずにありのままに生き、

一日の最後、「今日も尊い一日でした」と、

合掌して終わりたいものです。

(おわり) ※冒頭へ

本当の親

【誕生日】

私ごとですが、今月は私の生まれた月です。

気づけば親鸞聖人の半分の年齢を超えてしまいました。

以前の法話で紹介させていただいた歌ですが、

諸人よ思い知れかしおのが身の 誕生せし日 母苦難の日

あらためて親のご恩を思うことです。

さて今月は、

2010年7月号の『大乗』に掲載された、

永江雅俊先生(北海道旭川市・天寧寺、2021年9月ご往生)のご法話

「本当の親 ~無数の縁~」から一部をご紹介させていただきます。

【本当の親】

「稲は、足音を聞いて育つ」といいます。

農家の方がわが子を思うかのように田んぼに通い、

大切に心をこめた稲がすくすくと育っています。

この時期になると、私は“おかもとのばあちゃん”を思い出します。

額に刻み込まれた深いしわは、

何人もの子どもさんに先立たれた艱難辛苦の人生をあらわしていました。

しかし、その悲しみのたびごとに

「聴聞しなさいとの催促です」と言っていました。

ですから、いつも寺に足を運び、

仏法を聴聞されている、

優しい澄みきった眼の方でした。

ずっと以前のことです。

田んぼの話になり、

「ぬるぬるの田んぼに裸足で入るのが好き」と、

ばあちゃんは言っていました。

理由を尋ねると、

「つらいことや、嫌なこと、悲しいことが消えてしまう。

そして煩悩だらけの自分に気づかされて、それがうれしい、包まれている……」と、

ほほ笑みながら話してくれたのです。

(中略)

おかもとのばあちゃんは、

八十半ばで自宅で家族に見守られながら、亡くなりました。

初七日の日、お正信偈を一緒におつとめした後、

息子さん夫婦が話してくださった話は、今も忘れられません。

ちょうど、亡くなる一週間前のことだったそうです。

「ばあちゃんは私たちに

『ベッドの上に起こしてくれ。これから、オマエたちに説教するんだ』

と言うんです。

私たちは、はいはい、わかったよ、ばあちゃん、と言って起こしました。

そして、『正座して聞くように』と言われ、

ベッドの前に座った私たちに語ったのです」

「オマエたち、親を大事にせよ」

「私たちはびっくりしました。

ばあちゃん、大事にしてるっしょ。

はいはい、これからも大事にするからね。

さぁさぁ、安心して寝なさい……」

実は、息子さんご夫妻は、

誰から見ても、親を大切にしている優しい二人でした。

ですから、ずっと寝たきりになった親が、

少しわからなくなってきたのでは……と、

びっくりし、心配して顔を見合わせたのでしょう。

親の前で素直に正座している息子さん夫婦に、

ばあちゃんは、最後の力をふりしぼって、

二人の顔を正面から見つめながら、

少し怒ったような顔で、こう語ったそうです。

「ワシは仮の親じゃ! 本当の親を大事にせ!」

「びっくりしました。そしてドキッとしました。

私たちはもちろん親子です。

ばあちゃんが言った〈本当の親〉という言葉。

その言葉の深い意味に気づかされ、

何か電流にでも撃たれたように感じ、

思わず手を合わせていました。

そうだ、〈本当の親〉は……。

ご院主さん、私たち三人で合掌していました」

話を聞かせてもらい、

涙が幾筋もこぼれ落ちました。

ありがとう。

私たちは〈本当の親〉と出遇うために、

生を受け、いのち生かさせていただいています。

そして、その願いを聞かせていただくために……。

(おわり) ※冒頭へ

蓮も牡丹も菊も

【愛蓮】

「少年老い易く・・・」で有名な朱熹(しゅき)。

その彼が「宋学の祖」と仰いだ人が儒学者「周敦頤」(しゅう とんい)先生。

先生には有名な『愛蓮説』(抜粋)という以下の文章があります。

(書き下し文)

水陸草木の花、愛すべき者はなはだ蕃(おお)し。

晋(しん)の陶淵明(とうえんめい)、独り菊を愛す。李唐よりこのかた、世人(よじん)はなはだ牡丹を愛す。

予(よ)は独り蓮の汚泥(おでい)より出でて染まらず、清漣(せいれん)に濯(あら)はれて妖(よう)ならず (中略) 遠観(えんかん)すべくして褻翫(せつがん)すべからざるを愛す。

予謂(おも)へらく、菊は華の隠逸(いんいつ)なる者なり、牡丹は華の富貴(ふうき)なる者なり、蓮は華の君子なる者なりと。

(訳)

水辺や陸に生える草木の花には、愛でるものがたくさんあります。

晋時代の陶淵明は、ただ一人、菊の花を愛しました。

唐時代以来、世間の一般の人々は(豪華でおめでたい様子の)牡丹の花ばかりを愛しています。

私はただ一人、蓮の花の、汚れた泥の中から生えてきても泥に染まらず、清らかなさざ波に洗われて上品であり、(中略) 遠くから眺めることができても、近くで手に取ってもてあそぶことができない様子を愛しています。

私は、

・菊は花の隠逸の者(騒がしい世の中を避けてつつましく生きる人)であり、

・牡丹は花の富貴の者(富に恵まれて豊かな人)であり、

・蓮は花の君子(正しい行いをする立派な人)であると思うのです、と。

※以上、京都国立博物館のHPより)

そして周先生は言いました。

「陶淵明の後は菊を好む人はおらず、富貴を好むこの時代、世の中は牡丹ばかり好んでいますが、自分は蓮の方がはるかに好きです。

私と同じくらい蓮を愛する人はどれだけいて、どんな人だろう」。

【さとりの蓮】

「蓮を愛する」かどうかはともかく、

仏教では蓮は大切な花です。

それは「さとり」を意味します。

元々、仏教が誕生した炎暑の国インドにおいて、

涼しい水辺に咲く蓮(蓮・睡蓮)は、

苦しい現実の対極、理想の境地の象徴として愛好されました。

そして周先生が讃えたように、

蓮は「泥中に生じても泥に汚されない花。清浄なる花」です。

そこで蓮は「淤泥華(おでいげ)」とも言われます。

煩悩から離れて涅槃という清らかな境地を目指すという仏教の趣旨にもうまく合致しました。

お経には蓮が様々に登場します。

『法華経』の原名は「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」。

プンダリーカは「白蓮華」です。

『華厳経』が説かれる仏の世界は「蓮華蔵世界」です。

『無量寿経』『阿弥陀経』などの浄土経典にもさかんに説かれます。

お浄土の情景の説明に蓮は必須です。

浄土真宗の内陣の荘厳にも蓮は様々に使用されています。

よかったら探してみてください。

【煩悩に咲く花】

浄土真宗において蓮とはまた「私の中に咲いた信心の花」を指します。

親鸞聖人の『教行信証』証巻には、

こんな曇鸞大師の言葉が引用されています。

〈淤泥華〉とは『経』(維摩経)にのたまはく、

〈高原の陸地には蓮華を生ぜず。卑湿の淤泥にいまし蓮華を生ず〉と。

これは凡夫、煩悩の泥のなかにありて、菩薩のために開導せられて、

よく仏の正覚の華を生ずる。

(【現代語訳】〈煩悩の泥の中に蓮の花が開く〉とは、『維摩経』に〈高原の乾いた陸地には蓮の花は生じないが、低い湿地の泥沼には蓮の花が〉生じると説かれている。これは、凡夫が煩悩の泥の中にあって、菩薩に教え導かれ、如来回向の信心の花を開くことができるのをたとえたのである。)

(『教行信証』証巻、註釈版319頁、現代語版352頁)

さらに親鸞聖人は、

この曇鸞大師の言葉を『入出二門偈』にも引用され、

その際に「菩薩のために開導せられて」の部分を、

「これは如来の本弘誓不可思議力を示す。」

(【現代語訳】これは阿弥陀仏の本願の不可思議なはたらきを示している。)

と言いかえておられます。

蓮は「清らかな仏のさとり」の象徴です。

しかしまた、

低い湿地の泥沼のような私の煩悩の心に、

切なる願いを建てた仏さまがいたり、

根付いてくださった「仏さまの他力」のすがた、

また一方では、

そんな仏さまの願いを疑いなくうけとり、

「お浄土に参らせてもらいます」という心持ち、

「(他力によってしあがった)信心」の象徴とするのが浄土真宗の「蓮」です。

【牡丹と菊】

ところでお仏壇の荘厳には「牡丹」や「菊」も見えます。

欄間には「牡丹」がよく使用されます。

輪灯は「菊」です。

牡丹がお荘厳に出てくる理由。

それは「唐獅子牡丹」の話からきているそうです。

百獣の王「唐獅子」が唯一おそれるのが「獅子身中の虫」。

その虫を、牡丹の花から滴り落ちる露は討ち滅ぼします。

よって獅子は夜になると牡丹の下で休むのです。

唐獅子が内部の虫に食い破られるように、

仏教ももっとも注意すべきは、

「心中の虫」、煩悩です。

ポタリポタリと牡丹の露のように、

私の心中にいたる南無阿弥陀仏の名号。

そのお念仏を申すお荘厳の場故に牡丹が使われるのだとか。

決して「富貴のため」ではありません。

また「菊(きく)」は「聞(きく)」と読みが同じです。

なんだかダジャレみたいですが、

それほど浄土真宗は「聞」を大切にします。

ある意味「聞」で始まり「聞」で終わるみ教えです。

「聞其名号」といふは、本願の名号をきくとのたまへるなり。

きくといふは、本願をききて疑ふこころなきを「聞」といふなり。

またきくといふは、信心をあらはす御のりなり。

(一念多念文意)

菊を見ながら、

「人生を隠逸に、つつましく生きよう」でも良いですが、

「如来さまは何と願っておられるか」と、

如来さまの願いを聞きながら生きる事、

故人も願っておられるといただきます。

(おわり) ※冒頭へ

貴き風景

道徳はいくつになるぞ。

道徳念仏申さるべし。

(蓮如上人が新年に道徳という僧侶に述べられた言葉。『聞書』第1条)

今年も少しずつ仏さまのお法をお取り次ぎ申させていただきます。

【逃走中】

お正月に次女と「逃走中」という番組を観ていました。

大人版の鬼ごっこゲームで、ルールはかんたん、

「ハンター」と呼ばれる鬼から制限時間内に逃げ切れと賞金がもらえます。

小学生の次女は大好きな番組のようでした。

今回は3時間つかまらなければ一人につき最大賞金504万円。

スポーツ選手や歌手、芸人等、総勢29人が挑戦していました。

その中にSさんはいました。

開始から一時間ほど経過して、

仲間の一人をハンターの生け贄にしてその間に自首。

「ひどい……」「……早くないですか?」

仲間(?)の声も気にせず、平然と約100万円ゲットしていました。

頭が良いような、ずる賢いような……。

【ユーチューバー】

Sさんの職業名はユーチューバー。

SさんのYouTubeのチャンネルを観ました。

いろんな仕事の遍歴の後、格闘家、そしてユーチューバーに。

苦労もあったようです。

「人が嫌な気持ちになる動画をUPします」と自らコメント。

いろいろと辛口なコメントの動画が多いようです。

そんなたくさんの動画の一つにこんなタイトルがありました。

「宝くじで2億円当たりました。」

種を明かせば、

「ユーチューバーという9年間の仕事で2億円を貯めた」という事でした。

たまたまYouTubeが流行していない頃から始めたユーチューバーという仕事。

本人は「偶然です」とはいいながら、努力の結晶でしょう。

すごいとは思います。

銀行の通帳を見せながら狂喜乱舞し、

そしてSさんは言いました。

「みなさん。

みなさんは、2億円もってますか?

この世の人間には、2種類あります。

2億円もっている人と、2億円持っていない人です。

その2つに別れます。

みなさん、みなさんは持っていますか、2億円?

みなさんはこの2億円を持っている人間の景色、

見たことありますか?

世の中が曲がって見えますよ。

お金を持つということは、人が世の中が、

今みなさんが見ている景色とはちょっと違います。

どうです? どうですか? 2億円ですよ。」

動画の途中でしたが消しました。

そして次女に一言。

「こんな男の人と結婚したら駄目よ(苦笑)」

【曲がって見える】

「2億円もつと景色が曲がって見える。」

そうだと思います。

今まで自分には手の届かなかったものも身近に思えるでしょう。

2億円あるかないかで判定すれば、

どんなに威張っている人にも大概負けません。

自分に自信がもてるかもしれません。

ただ「曲がって見える」という言葉に、

本人の本音が垣間見えます。

お金は恐ろしい面があります。

物事がマイナスの景色にも見えるかもしれません。

The rich are not always happy. (富める者必ずしも幸福ならず)

周りがちっぽけにみえるのかもしれません。

周りが信用できなくなるのかもしれない。

知らぬ間に相手を蔑んでしまったり、

相手に不信感をいだいたり……。

【貴き風景】

そんなSさんの動画を見終わって思いました。

「Sさん、他力のお念仏をもっても景色が違って見えますよ。」

称えるのに1円もかからないお念仏ですが、

何億円出しても手に入らない他力のお念仏です。

ずっと迷いを迷いと気づかずに逃走中だった私が、

ようやくこのたび仏の摂取の心光に捕まりました。

賞金とは無縁の状態です。

けれどもお金にはかえがたい人生の支えをいただきました。

「無縁の大悲」。

縁なき衆生をも救わんとするこの上ないお慈悲です。

凡夫の私を仏にする道理のお念仏。

そんな仏の大悲を聞いて申す念仏は、

「こんな私を、ようこそ、ようこそ」と、

報恩感謝以外の何ものでもありません。

貧も富も分け隔て無く、

正しく見てくださる仏さまと一緒です。

私自身の眼は「邪見」が拭えませんが、

「正見」の仏さまと共に見る景色は「貴い風景」です。

見渡す限りの仏景色です。

仕事や家事におわれる中、

好事があれば惨事もあり。

それらを丸ごと「仏事(ぶつじ)」といただく念仏生活です。

愚痴出るこの口から、

仏さまの智慧、「仏智(ぶっち)の念仏」が出てくださいます。

(おわり) ※冒頭へ

法話2023関連ページ

- 法話2024

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2022

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2021

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2020

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2019

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2018

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2017

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2016

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2015

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2014

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2013

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2012

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2011

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2010

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2009

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2008

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。

- 法話2007

- ようこそ専徳寺へお参りくださいました。 専徳寺は岩国市通津にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院です。 どうぞごゆっくりくつろいでください。